El legado Cordobés, parte importante del legado Español y Andalusí a las artes y las ciencias de la humanidad, es demasiado grande para siquiera un recuento en estas páginas. Por esta razón, y acogiéndonos a la mayor sabiduría de los expertos, se comentan aquí únicamente tres tesoros de la arquitectura universal de Córdoba: La Gran Mezquita iniciada por Abderrahman I, La Medina de Al-Azahara y la Catedral de Córdoba.

La Mezquita de Córdoba

Al llegar a Córdoba el Omeya Abderraman I, la nostalgia por Damasco y la fuerza de su fé le inspiran para levantar una mezquita digna de los creyentes que habitan la tierra y ciudad bajo su dominio. Sin embargo, no es hasta el año cristiano de 784 que su anhelo se ve satisfecho al iniciar la construcción de la Gran Mezquita de su Califato, la tercera en dimensiones del mundo. Su interior, de 23,000 m2. cerrados por fuertes muros coronados por almenas, constituye un bellísimo patrimonio de la humanidad, del que el escritor inglés Gerald Brenan escribió que es "el más bello y original edificio de España". En su interior se pueden gozar aportaciones hispano-romanas y visigodas, con influencias siria, persa y bizantina, inaugurando el arte hispano-musulmán o estilo califal, que pervivirá a través de los reinos taifas, del arte nazarita y de los reinos cristianos, en el estilo mudéjar (de los musulmanes que viven en territorio reconquistado sin cambiar su religión) y en el arte de los mozárabes (cristianos que convivieron con los moros en tiempos de la reconquista).

Una de las características que diferencian al Mezquita Aljama del resto de las mezquitas orientales, es el hecho de encontrarse la Kibla en dirección Sur, en igual situación que la gran Mezquita de Damasco, y no en dirección S.E. hacia la Meca, como es tradicional en la religión musulmana.

El lugar elegido fue la antigua basílica de San Vicente, cuya mitad había sido expropiada a los cristianos visigodos tras la conquista. Abd al-Rahmán I adquirió el resto en 100.000 dinares de oro. Este fue el alto precio que pagó por el privilegiado lugar próximo al antiguo palacio visigodo y al río Guadalquivir.

La primitiva Mezquita de Abderraman I era de dimensiones muy inferiores a las actuales; constaba de un patio porticado o Sahn y de una parte cubierta o Liwan.

El resultado de esta primera etapa constructiva fue un armónica sala de 11 naves perpendiculares a la Kibla y doce transversales, con 110 columnas de marmol y granito con capiteles romanos paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos una doble serie de arcos de herradura y medio punto que constituyeron una novedad arquitectónica sin precedente. El juego de luces y sombras de sus arcos, aportado por la piedra caliza y el ladrillo, crea una singular atmosfera. Fustes, basas, capiteles y cimacios de gran variedad de épocas y estilos sirvieron de soporte a la doble arquería de herradura en su parte inferior y de medio punto en la superior, configurada de esta manera para poder elevar la altura del edificio.

|

|

En el año 833 Abderramán II amplía la Mezquita, añadiendo 8 arcadas, cuyas columnas de marmol blanco proceden del teatro romano de Mérida; los capiteles utilizados son romanos, visigóticos y once árabes.

En el 961 Alhakem II aporta los mayores tesoros de la misma: el Mihrab, con su preciosista y exhuberante decoración en marmol labrado, y la cúpula octogonal central de arcos entrelazados de la Kliba, consideradas ambas joyas del arte universal.

El Mihrab se ha considerado como la obra más notable de la ampliación realizada por Alhakem II y la más significativa de la Mezquita. Está compuesto por tres capillas cubiertas con cúpulas e iluminadas por bellos lucernarios. Toda la maxura está cubierta de mosaicos con teselas de oro y lapislázuli, donde se alternan bellas decoraciones vegetales y geométricas con inscripciones alusivas al Corán y al califa. Las crónicas de la época relatan sobre los trescientos quintales de teselas enviados por el Emperador de Bizancio, Nicéforo Focas para este fin.

|

La Cúpula central, que protege el lugar sagrado de oración, ha sido considerada como un alarde arquitectónico para su época. Está sostenida por ocho arcos ojivales donde se asienta la bella cúpula gallonada, decorada con mosaicos y cerámica califal. De ella pendía la monumental lámpara de plata con más de mil candiles de aceite.

|

La última y mayor ampliación, ordenada en el año 987 por Alamanzor, Primer Ministro del Califa Hisam II, se realizó hacia el Este, al no poder continuarla hacia el Sur por el obstáculo natural del río. Añadió a lo ya construido ocho naves longitudinales, ampliando en tres veces más su estructura interior. Exteriormente prolongó el patio de abluciones quedando su planta tal y como ha llegado a nuestros días. La pobreza de materiales, unida a la ausencia de recursos estilísticos, fue la nota característica de esta última ampliación.

La Mezquita se cierra por el lado Sur con un muro de elevada altura, que equilibra el desnivel existente debido a la depresión del río. Ya en la Córdoba española fue decorado con frescos alternados de los escudos del Cardenal Salazar y del Cabildo alternativamente y rematado en su parte superior por merlones.

El postigo de San Esteban o Puerta de San Sebastián, es considerada como la puerta más antigua de la Mezquita y la que marca las directrices estéticas del resto de las puertas abiertas al Este y Oeste. De composición tripartita, presenta en el tímpano una inscripción alusiva al promotor de su creación, Abd al-Rahmán II, invocaciones a Alá y la fecha de su terminación: el año 241 de la Egira, 855 de nuestra era, por el arquitecto Masrur.

Escasas han sido las restauraciones hechas a esta puerta, una de ellas fue realizada en 1602, por Matín Ruiz Ordóñez, hijo del arquitecto encargado de las obras de la Catedral Hernán Ruiz II.

La Mezquita presenta dos singularidades: La primera, ya mencionada, radica en su orientación, pues no mira a la Meca; en ello se ha querido ver la nostalgia, expresada por el mismo Abderramán I en su poesía; por la que la orienta hacia las mezquitas de Damasco. La otra singularidad es la ubicación descentralizada del Mihrab, ello se debe a que al realizarse la ampliación de Alamanzor, éste tuvo que hacerla por el lado oriental, ya que al Sur se topaba con el río Guadalquivir y al Oeste estaba ubicado el palacio del Califa.

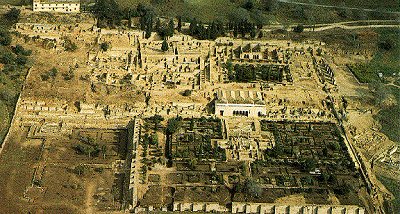

Madinat Al - Azahara

En el año 936, por el capricho del Califa Abderrahman, comenzó a construirse la ciudad latina más importante del mundo de aquella época. En una superficie de 112 hectáreas, trabajaron a diario 10,000 personas y se asentaron 4,300columnas, la mayoría procedentes de diversas partes del Mediterraneo.

La historia y la leyenda se funden en la creación de esta residencia califal situada al pie de la Sierra, a siete kilómetros al N.O. de Córdoba. Su nombre: "Medina de la Flor" obedece a que tal era el nombre de la mujer amada por el Califa.

|

|

Los mejores alarifes, procedentes de Bagdad y Samorra, proyectaron para esta ciudad todo lo que su imaginación fue capaz; para ello contaron con las cuantiosas sumas de dinares de oro que le tributaban a Abderrhaman III y a su hijo Hisham II los emires y jeques del norte de Africa y los reinos cristianos.

En tres terrazas escalonadas se situaron el palacio y la ciudad, adaptándose a las irregularidades del terreno. La parte superior ocupó las dependencias particulares del Califa y de la corte, la central, zonas de recepción con los salones administrativos o burocráticos con jardines y en la parte inferior, dependencias administrativas, servicios, baños, alojamiento para el personal y sus familias, la ciudad, el zoco con jardines y huertos, y una Mezquita completaban esta ciudad - palacio enteramente amurallada.

El resultado de esta romántica empresa fue un imponente palacio y una completa urbanización que tomaron 25 años para su construcción.

|

La dependencia principal para las recepciones en el Palacio fue el Salón Rico, enteramente decorado por grandes tableros de mármol profusamente decorados con motivos vegetales, donde se mezclan en combinaciones siempre curvas tallos, hojas, palmetas y campánulas. Cinco amplias naves comunicadas por airosas arquerías se abrían visualmente hacia estanques y frondosos jardines.

Según cronistas de la época, el Salón del Trono o Salón Dorado estaba decorado con arcos de marfil y ébano, adornos de mármoles diversos, jaspe, oro y piedras preciosas; y en su centro se encontraba una fuerte llena de mercurio, que reflejaba los rayos del sol.

Pero esta colosal obra, que el califa planeara cuidadosamente hasta el último detalle, tan solo duraría 74 años. Fue destruida y saqueada por los Bereberes; y de su destrucción tan solo se beneficiaron los bellos palacios de Cordoba, que posteriormentes emplearían en su construcción materiales y elementos de dicha expoliación. Con la destrucción y saqueo de Madinat-Al-Azahara se inicia la decadencia y descomposición del Califato que llegará a sus últimas consecuencias en 1031.

|

En 1853, Pedro de Madrazo intentó unas incipientes excavaciones que, suspendidas por más de medio siglo, se continuarían en 1910, dando inicio al lento proceso de devolver a la vida algo que ya solo eran ruinas. En 1923 Madinat Al-Azahara se declara monumento nacional y, en1924, el arquitecto Félix Hernández levanta el plano general y fija el límite del recinto amurallado, continuándose las excavaciones y trabajos de rescate y consolidación hasta nuestros días.

La Catedral

En 1489, el Obispo don Iñigo de Manrique desmontó los arcos y columnas de la ampliación construida por Al-Hakam II en la sección mas próxima a la puerta de San Miguel, elevando altos muros decorados con ventanales góticos, para reformar la incipiente Capilla Mayor que instalara en la propia mezquita, en 1257, el Obispo Mesa.

En 1523, el Obispo don Alonso Manrique propuso al Emperador Carlos V la construcción de una gran catedral en el centro del edificio, para trasladar la Capilla Mayor que se había realizado en el lado occidental de la Mezquita. En contra de la opinión del corregidor y del consejo de la ciudad fueron aprobadas las obras por el Emperador, iniciándose la construcción gótica bajo la supervisión de Hernán Ruiz I.

A finales del siglo XVI se cubre la gran fábrica de la Catedral, siendo su artífice Juan de Ochoa, quien dio su forma final a la gran nave central y labró la magnífica bóveda oval del crucero.

|

|

|

El legado del Arcediano José de Recalde fue el origen para iniciar la construcción de la sillería del coro de la gran catedral; sin duda una de las obras barrocas labradas en madera más importantes de Córdoba y España, y que vino a innovar la concepción formal tradicional de los retablistas y escultores de la época.

Todos los artistas cordobeses han dejado en la Mezquita su mejor obra. No podía Julio Romero de Torres escapar a esta tradición, por lo que hizo para la Catedral la conocida Vírgen de los Faroles, obra que sustituyó al lienzo de Pompeyo destruido en un incendio y que se alojaba en un altar del muro Norte. Esta obra, por seguridad, fue sustituida por una fidelísima copia realizada por el hijo del artista.

Córdoba, en su Catedral-Mezquita, contiene el germen de lo que a partir de entonces empezó a ser la España en cuyos dominios no se ponía el sol. La presencia contigua de lo árabe y lo cristiano, la Kibla y la Cruz, la poderosa cúpula mahometana compartiendo su geografía con la ligereza de la bóveda catedralicia, son un símbolo también de lo que en un momento fue el maridaje y convivencia de dos culturas.

|

Aún posteriormente rechazado, el Islam dejó en la cultura, la vida y los decires de España, una herencia rica en espiritualidad e inteligencia que forma parte no solamente del espíritu andaluz o español, sino del de todos los que hoy hablamos, amamos y soñamos en una lengua llena de poesía; y buscamos vivir en un espacio que, como el de Al Andalus, deseamos lleno de sol, color y misterio.

|

|