- zurück

| Inhaltsverzeichnis

| weiter

2.4.5 Impuls-Laufzeitmessung

- (time-of-flight techniques, pulse modulation)

- Diese stellt ein Verfahren dar, das auch in der Natur seine Anwendung

gefunden hat, basiert doch der Orientierungssinn der Fledermaus ebenfalls

auf dem Laufzeitmessverfahren (mittels Ultraschallwellen).

nach [1 i)] [1 ii)] [2 i)] [3]

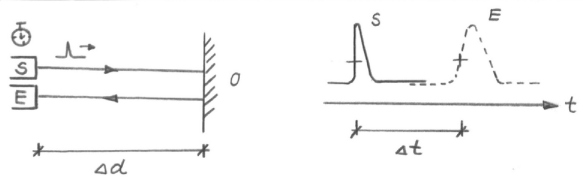

Vom physikalischen Hintergrund her folgt das Impuls-Laufzeitverfahren einem einfachen Prinzip. Ein Impuls, der sich mit einer bekannten Geschwindigkeit ausbreitet, wird vom Sender abgegeben. Gleichzeitig mit dem Aussenden wird die Zeitmessung gestartet. Dies kann dadurch geschehen, dass ein Teil des Impulses als Startsignal direkt auf den Empfänger umgeleitet wird. Der am Messobjekt reflektierte Impuls wird vom Empfänger detektiert und stoppt dadurch die Zeitmessung. Somit lässt sich die Distanz D d [3] folgendermassen berechnen:

Es ist ersichtlich, dass die Distanz Dd

eine lineare Funktion der Laufzeit Dt

ist.

Eindeutigkeit

nach [1 ii)]

Da die Genauigkeit durch Mittelung einer Anzahl Messungen steigt, wird der Impuls mit einer bestimmten Frequenz fp wiederholt ausgesendet. Dabei bestimmt die Zeit zwischen zwei Impulsen die maximale Messdistanz, die noch ein eindeutiges Resultat zulässt. Es muss daher für die zu messende Distanz gelten: