R. Koch, Die mittelalterlichen und vorbarocken Klosteranlagen von Mauerbach aus bauhistorischer Sicht

|

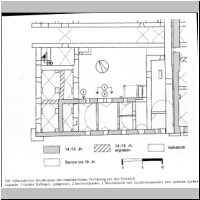

Die durch die mittelalterliche Kirchenfassade und die Begrenzungsmauer des Tratteurhofes festgelegte Bauflucht setzt sich auch nach Westen fort. Um den sogenannten "Totenhof" <25> reihen sich hier im Süden die Prokuratur, im Osten das barock erweiterte Kirchenschiff mit einem vorgelagerten Trakt, im Norden der südliche Arm des großen Kreuzgangs und im Westen die barocke Bibliothek aneinander. Archäologisch konnte durch die bereits erwähnte Feststellung des Westportals in den Priesterchor und einige angeschnittene Mauerzüge im Totenhof der Nachweis einer hofartigen mittelalterlichen Verbauung erbracht werden. |

Wie schon seitens der Bauforschung festgestellt und dann durch Grabungen bestätigt, sitzt die straßenseitige Bibliotheksfassade auf der mittelalterlichen Mauer auf, die an dieser Stelle bis ins ehemalige erste Obergeschoß reicht. Die mittelalterliche Westmauer hingegen und der Mauerzug bis zur hofseitigen Mauer des Bibliothekstraktes wurden im Barock abgerissen. Die barocke Südwand der Bibliothek reitet gleichsam zum Teil auf mittelalterlichem Mauerwerk auf, zum Teil ist sie selbständig fundamentiert. Die Folge davon waren Bauschäden an der Bibliotheksfassade, die sich in einem mächtigen, senkrecht durch die Fassade laufenden Setzungsriß manifestierten, der mit Ziegeln ausgemauert werden mußte und später die Errichtung des stark geböschten Strebepfeilers aus Quadern an der Südwestecke der Bibliothek erzwang.

Das barocke Planungskonzept sah demnach die Wiederverwendung mittelalterlicher Baustrukturen vor, achtete aber oft nicht ausreichend auf die dabei auftretenden statischen Probleme. Die zunächst verwirrende Feststellung, daß die mittelalterliche Mauer ein Fenster der jüngeren Bibliothekswand verdeckt, zeigt, daß man beim barocken Neubau möglichst lange die alten Klostergebäude stehen ließ und dort, wo später die Mauern abgerissen werden sollten, bereits die Fensteröffnungen einbaute. Aus nicht bekannten Gründen blieb jedoch der mittelalterliche Restbau bestehen und wurde straßenseitig barock aufgestockt, hofseitig hingegen lediglich im Bereich der Prokuratur.

|

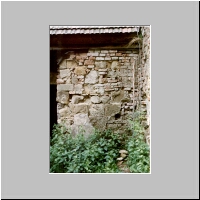

Hofseitig hat sich im Winkel zwischen Prokuratur und Bibliothek noch ein Stück einer Quadermauer mit aufgeputzten Fugenbändern erhalten. Außerdem befindet sich dort in Originallage ein später abgeschlagenes Kapitell, das vielleicht auf eine Arkadenarchitektur schließen läßt. Darüber sind im barocken Mauerwerk einige Spolien verarbeitet, unter anderem Teile von Birnstabrippen mit mindestens zwei Fassungsschichten. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Bauresten um einen Arkadengang, der in Zusammenhang mit dem West-Portal in den Priesterchor zu sehen ist. Er würde dann ein Pendant zum kleinen Kreuzgang bilden <26>. |

Für die Datierung des mittelalterlichen Quertraktes ist weiters ein dislozierter Kapitellfund bedeutsam, der bei den Grabungen unter dem Bibliothekstrakt zutage trat. Das Pfeilerkapitell zeigt die typischen scharfen Profilierungen und Verstäbungen des ausgehenden 15. Jahrhunderts und trägt die Jahreszahl 1482. Der bauliche Zusammenhang ist unklar, doch spricht die Fundlage gemeinsam mit anderen Spolien für die Zugehörigkeit zur hofartigen Verbauung westlich der Kirche.

In der nächsten Bauphase wurde der flach gedeckte Quertrakt gewölbt und wahrscheinlich auch das hofseitige Einfahrtsportal zu einem Fenster abgemauert. Die Ziegeltonne mit Stichkappen läuft vom Flur in den Totenhof bis zur Bibliothekswand, doch konnten noch im Erdgeschoß unter der Bibliothek an der Fassadenwand die Reste eines Gewölbezwickels lokalisiert werden. Mit dem Bau der barocken Bibliothek wurde dieser Teil des Gewölbes gekappt. Näher datierende Anhaltspunkte für diesen Umbau sind nicht bekannt, sicher ist die Wölbung jedoch vorbarock. Sie dürfte zu jener Restaurierungs- und Neubauphase gehören, die in der Zeit nach dem großen Erdbeben von Neulengbach, 1590, erfolgte und mit dem Bau des Längstraktes an der mittelalterlichen Kirchen-Westwand zusammengesehen werden sollte.

Weitere Umbauten des mittelalterlichen und vorbarock gewölbten Kernbaus erfolgten nach der Auflassung des Klosters. Sie sind durch eine zunehmende Parzellierung der Erdgeschoßräume gekennzeichnet, die in mehreren Phasen verlief. Damit zusammenhängend ist die nahezu endgültige Schließung der Fensteröffnungen; der Kernbau wird zum Kellerraum umfunktioniert.

Inhalt | Nachmittelalterliche Umbauten bis nach dem Erdbeben von 1590