|

|

|

|

|

|

|

|

| |

COUILLARD

| |

| |

|

|

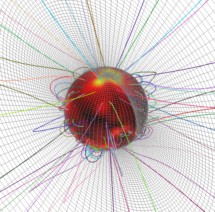

D'argent, à l'olivier de sinople mourant d'un rocher

à trois copeaux au naturel, éclairé par un soleil,

en chef, à sénestre d'or. L'écu timbré d'un casque

et d'une couronne de comte, avec une colombe d'argent

en cimier, portant en son bec un rameau d'olivier de sinople.

Supports: deux branches d'olivier

Devise: Prix des travaux n'a rien de vil

|

LOUIS COUILLARD

(1629-1678)

| |

Des dix enfants issus du mariage de Guillaume Couillard et de Guillemette Hébert, le plus célèbre fut Louis qui devient "l'un des premiers pionniers de la colonisation sur les bords du St- Laurent". Premier seigneur de la Rivière-du-Sud, il est le fondateur de Montmagny. Filleul de Guillaume Hubou (dit Tourville) et de Françoise Langlois, il fut baptisé le 18 mai 1629, trois semaines avant la prise de Québec.

Il étudia au collège de Jésuites. Les "Relations" font souvent mention de ses voyages, de ses hivernages à Tadoussac, de ses transactions commerciales avec les Amérindiens, de son arrestation par les forbans, de ses bénéfices dans le troc des fourrures. A 17 ans, avec quatre gai compagnons d'à peu près le même âge (tous fripons, lit-on dans le Journal des Jésuites), il fit le voyage de France. Intrépide devant le danger, il se trouva maintes fois dans de mauvaises passes, mais il reparut souvent sain et sauf alors que le bruit avait couru qu'il avait été pris ou qu'il était mort. A 21 ans, il forma une association avec sept autres jeunes gens en vue de la chasse au phoque, occupation qui les astreignait pendant de longs mois à une vie de danger et de privations sur les rives du golfe.

Habile à manier l'aviron, adroit à la chasse et à la pêche, tel nous paraît Louis Couillard, d'après le Journal des Jésuites. Comme la plus part de ses contemporains, il avait le goût des voyages. On sait que ses hommes, poussés par le désir des découvertes, abandonnaient, des mois durant, voire des années, leurs parents, leurs familles, pour s'enfoncer dans l'intérieur des forêts, et s'initier au genre de vie des habitants du pays. Souvent, dans de légers canots d'écorce, ils parcouraient des distance considérables, explorant des pays inconnus jusque là. Les premiers pionniers, en effet semble avoir compris la justesse de cette parole: "L'univers est un livre immense dont celui qui n'a vu que son pays n'a lu que la première page." Remplis de cette pensée, ils voulurent naturellement se rendre compte des beautés et des richesses de leur nouvelle patrie, cherchant en même temps les moyens les plus propres à gagner à l'influence française le plus grand territoire. Nicolet, Marquette, Jolliet, et la plupart des voyageurs de cette époque, sont la preuve de cette vérité.

Louis Couillard ne s'est point distingué par des découvertes éclatantes, néanmoins, les voyages nombreux qu'il entreprit, les dangers qu'il courut nous montrent son courage.

Le Golfe Saint-Laurent, les environs des Trois-Rivières, la région du Saguenay, n'avaient point de secrets pour lui et étaient les endroit favoris de ses excursions.

Dans une simple barque, suivant le Journal des Jésuites, il entreprenait ces long voyages, se moquant, pour ainsi dire, des vents, des hautes marées et des tempêtes.

La crainte de tomber entre les mains des Iroquois qui, trop souvent, hélas! laissaient des traces sanglantes de leurs passages, ne l'arrêtait pas non plus.

Certes, Louis Couillard, comme colons de cette époque, ne devait point demeurer indifférent au profit qu'il pouvait retirer de la chasse et de la pêche. Toutefois, il était heureux de trouver l'occasion de se rendre utile aux missionnaires en les faisant monter dans sa barques, et en les conduisant dans les lieux qu'ils voulaient évangéliser.

Nous avons dit que Louis Couillard courut bien des dangers dans les excursions de chasse et de pêche qu'il entreprenait sur le Saint-Laurent.

Nous lisons, au Journal des Jésuites, à la date du 1ier janvier 1648: "On vient de nous annoncer sur les huit heures, que quatre français: Louis Couillard, Chastillon, Lessard et un autre qui s'étaient rendus dans le lac le trois décembre, avaient été pris par les Iroquois, et que seul Chastillon s'était sauvé, mais cette nouvelle était fausse, et le lendemain les trois arrivèrent". Louis Couillard avait alors dix-huit ans.

Comme ont le voit, de fausses rumeurs venaient parfois jeter l'alarme dans la petite bourgade de Québec. Que d'inquiétudes passaient alors sur les familles, qui craignaient, avec tant de raison, les surprises de l'ennemi!

Le même Journal à la date du 30 mai 1653, nous dit encore: "Arrive un canot de Tadoussac, qui apporte la nouvelle qu'un navire Hollandais y venait de faire la traite, et qu'il aurait retenu M. de Lespiné le 30 may"Port-Royal1 . Le 5 juin le Père de Quen, M. de la Tour Port-Royal2 , Guillaume Couillard, Simon Guyon et Saint-Claude s'embarquèrent dans une chaloupe pour se rendre à Tadoussac. En arrivant à cet endroit, ils constatèrent avec joie que M. de Lespiné avait été remis en liberté. Le navire Hollandais avait à son bord 35 hommes d'équipage et 16 pièces de canon.

Ce fut dans un de ces voyages à Tadoussac que Guillaume Couillard Deschênes, frère de Louis Couillard, se fit tuer par les Iroquois. le Journal des Jésuites mentionne ce fait de la manière suivante: "Le 5 octobre 1662, on reçut la nouvelle du massacre que les Iroquois auraient fait d'un autre fils de M. Couillard, nommé Deschênes, vers Tadoussac, avec un autre français."

Le 13 novembre 1653, M. de Lespiné retourne à Tadoussac, avec des lettres pour le Père Albanel, descendu pour aller au Saguenay.

Le 31 octobre 1656, à trois heure de l'après-midi arriva de Tadoussac, dans son bac, le sieur de Lespiné qui nous apporta des nouvelles du Père Albanel, et nous dit que lui, Lespiné, avait pêché un millier de morues, en un jour, à la Malbaie, à huit lieues au-dessous de l'Ile aux Coudres, ce qui ne s'est pas encore vu au Canada.

Le 7 novembre 1656, M. de Lespiné partit pour la seconde fois de Tadoussac.

Le 8 mars 1657, le Père Albanel, avec M. de Lespiné et quatre français, retourne par terre du côté du sud, de son hivernement avec les sauvages. Il eut faim en son retour par terre l'espace de 12 jours. Il est parti du Mont Notre-Dame le 3 février.

Quel courage ne fallait-il pas à ces braves pour entreprendre des courses pareilles à travers les forêts canadienne? Cet aveu tombé de la plume du chroniqueur "il eut faim en son retour l'espace de douze jours" montre que nos pères ont employé un courage vraiment héroïque pour l'établissement de notre pays. Ni la faim, ni les dangers ne pouvaient les arrêter. Cependant, à peine remis de leurs fatigues, ces entreprenants voyageurs partent de nouveau pour d'autres courses lointaines. Le 22 mars 1657, note le journal des Jésuites, retourne à Tadoussac le père Albanel avec le sieur de Lespiné en Chaloupe. Le 5 mai, le 31 août et le 20 octobre de la même année, le même journal signal les arrivées ou les départs de notre ancêtre.

Nous lisons encore à la date du 20 août 1659: M. Lespiné partit pour la chasse aux loups marins à l'Ile Rouge Port-Royal3 ; la veille était partie la chaloupe du sieur Maheu Port-Royal4 , pour aller à la molue à Percée. Le 31, arriva de Tadoussac le Père Albanel, dans le bac de M. de Lespiné qui aurait tué sur l'Isle Rouge 220 loups marins. Le 8 juin 1662, retourna de son voyage ou hivernement le Père Bailloquet en compagnie du sieur de l'Espiné, après environ de (8) huit mois d'absence avec le sauvages Port-Royal5 .

L'île rouge dont il est ici question, était un endroit des plus propice pour la pêche. Le 19 janvier 1663, Louis Couillard se fit concéder par la Compagnie de la Nouvelle-France ainsi qu'une lieue de terre de front à la rivière du Saumon, soit "une demi-lieue au fief, justice et seigneurie, à la charge de payer une barrique d'huile ou cinquante livres et de porter foy et hommage.Port- Royal6"

Louis Couillard, tout en travaillant à l'avancement de sa famille, trouvait les moyens de contribuer, pour une large part, à la conversion des sauvages, en faisant monter dans sa barque les missionnaires qui désiraient se faire conduire auprès de leurs néophytes.

Les deux notes suivantes que nous empruntons au Journal l'Abeille Port-Royal7 nous montrent une fois de plus comment il venait en aide aux bons Pères Jésuites, en partageant avec eux les profits qu'il retirait de son travail.

L'an 1654, M. de Lespiné a donné une robe de loutre ; et de plus, ces deux années dernières, nous a fait valoir bien à propos quelques rets qu'on lui aurait donnés pour porter à Tadoussac. L'an 1665, M. de Lespiné et sieur Bourdon, associés pour la traite de Tadoussac, nous ont donné une barrique d'huile à brûler Port-Royal8 .

Le 29 avril 1653, il épousa Geneviève Després fille de Noël-Nicolas-Honoré des Prés, et de Marie-Madeleine Leblanc.

Louis Couillard, par son mariage, entrait dans une famille distinguée. Il devenait l'allié de la puissante famille de Lauzon, dont le chef au Canada fut Messire Jean de Lauzon, gouverneur du pays, son fils Jean de Lauzon, le Grand Sénéchal ayant épousé Anne des Prez. Louis Couillard recevait de plus du chef de sa femme une somme rondelette pour l'époque: trois mille livres. Cette alliance valut à la famille Couillard la protection du gouverneur. En 1654, M. Jean de Lauzon fit des insistances à la cour pour obtenir en faveur de Guillaume Couillard des lettres de noblesse.

Le mariage fut béni dans la chapelle des Jésuites, par Père Poncet, en présence de Jean de Lauzon, gouverneur du Canada, d'Olivier Le Tardif et de François Bissot, comme il appert par l'acte suivant:

Le mardy 29 d'avril 1653, après publication faite de trois bans consécutifs, le 20, le 25 et le 27 du mesme mois, ne s'estant trouvé aucun empêchement, le Père Joseph Poncet faisant fonction du vicaire en cette Paroisse a interrogé Louis Couillar, fils de Guillaume Couillar et de Guillemette Hébert, d'une part ; et Geneviève Després, fille de Nicolas Després et de Magdeleine Leblanc, d'autre part ; lesquels ayant donné leur mutuel consentement par paroles de présent, il les a solennellement marié, dans la chapelle du collège, en présence des témoins requis, Jean de Lauson, gouverneur, Olivier le Tardif, François Bissot et autres...

L'année suivante, il acheta la moitié de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, à environ 30 milles en aval de Québec sur le rive sud du St-Laurent.

Un ans plus tard encore, par suite de l'acquisition de l'autre moitié, il devenait le troisième seigneur d'un domaine concédé à l'origine au gouverneur Huault de Montmagny (1646).

L'intendant Talon aimait beaucoup son esprit d'entreprise. Son activité produisait des résultats qui fournissaient la preuve tangible de la richesse potentielle de la colonie. La chasse au phoque Port-Royal9 , par exemple, fournissait de l'huile en une telle abondance qu'on pouvait en exporter aux Antilles. En 1665, en trois semaines de chasse, M. de Lespinay réalise un bénéfice de 800#.

Tout comme son père en 1654, Louis Couillard, sur recommandation de Talon, reçut en 1668 des lettres de noblesse. Le 30 juin 1692, le Conseil souverain en ordonnait même l'inscription, pour Charles, aux registres de ce tribunal. Toutefois, Couillard s'en orgueillissait encore de ce qu'il gagnait par son traval, comme en fait foi la devise qu'il adopta : Prix des travaux n'a rien de vil Port-Royal10 .

Louis Couillard portait d'argent, à l'olivier de sinople montant d'un rocher à trois copeaux, au naturel, éclairé par un soleil en chef, à sénestre, d'or. L'écu timbré d'un casque et d'une couronne de compte, avec un rameau d'olivier de sinople. Supports : deux branches d'olivier.

La Seigneurie de la Rivière du Sud fut concédée à M. de Montmagny, par acte fait à Paris, le 5 mai 1651. Traversée par une jolie rivière qui se jette dans le St-Laurent, elle comprend une lieue et demie de terre de front sur le fleuve, sur quatre lieues de profondeur. L'île-aux-Oies, l'île-aux- Grues, et plusieurs autres d'importance moindre sont comprises dans ses limites. En accordant ce domaine à un simple particulier, la Compagnie de la Nouvelle-France voulait par là, contribuer, comme toujours, à la colonisation du Canada. M. de Montmagny ne paraît pas avoir joui longtemps de cette propriété. Il la vendit à M. Cartier de Lotbinière et à M. Moyen. Ce dernier riche marchand de Paris, s'établit sur l'Ile-aux-Oies, où il commença les premiers travaux de défrichement.

Ce fut le 24 septembre 1654, que Louis Couillard acquit ce riche domaine. Il le fit arpenter par Jean Guyon du Buisson, son cousin, qui en dressa le premier plan et lui donna le nom de Couillardière, mais celui de la Rivière-du-Sud prévalut.

Louis Couillard se bâtit un manoir seigneurial de pierre de 40 pieds sur 24, entouré d'une palissade pour se protéger des Iroquois, sur un petit promontoire surplombant l'embouchure de la rivière du Sud, sur le Saint-Laurent. Tout près, se trouvait une chute d'eau qui pouvait actionner un moulin. Lespinay retint les services d'un habile entrepreneur pour la construction de son moulin, qu'il munit de tout l'outillage nécessaire pour produire une bonne farine. Le tout lui coûta 900#.

Il commença à accorder des titres de concessions aux censitaires suivants: Guillaume Fournier, Jean Proulx, Jacques Boulay, Noël Morin, Jacques Pausé, Jean Roussin, Michel Isabel, Pierre Blanchet. La beauté du site et la fertilité du sol les attirèrent dans cette partie du pays, si justement appelée le grenier du Bas-Canada Port-Royal11 .

Il mourut durant l'été 1677 Port-Royal12 , à l'âge de 49 ans. Ses créanciers saisirent sa seigneurie (ses dettes avaient alors passé par plusieurs mains) ; sa femme et ses six enfants se trouvèrent sans ressources. Elle renonça, selon son droit, dans la communauté de biens qui avait existé entre elle et son mari. Le Major Provost, son neveu, fit saisir la seigneurie ; mais, par un compromis des plus équitables, il renonça, en définitive, à ce vaste domaine, et préféra conserver un emplacement situé à la haute ville de Québec. C'est ainsi que la seigneurie de la Rivière-du-Sud, demeura entre les mains de la famille Couillard pendant encore un siècle et demi.

| Lettres de noblesse

à Louis Couillard

et à ses descendants

(mars 1668)

| |

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE, A tous, présent et advenir: salut.

Les Roys, nos prédécesseurs ayant toujours estimé que l'honneur était le plus puissant motif pour porter leurs sujets aux généreuses action, ont pris de reconnaître par des marques d'honneur Ceux qu'une vertu extraorde en avait rendu dignes, nous sommes informez des bonnes actions que font journèlement les peuples de Canada, soit en réduisant, disciplinant les sauvages soit en se défendant contre leurs fréquentes insultes, &, celles des Yroquois, aussy nous avons estimé qu'il était de nostre justice de distinguer par des récompenses d'honneur, Ceux qui se sont le plus signallez pour exciter les autres à mériter de semblables grâces. A ces causes, & désirant traiter favorablement nostre Cher & bien aimé LOUIS COUILLARD pour le bon & louable raport qui nous a esté fait de ses belles actions dans le pays de Canada & pr. autres considérations, et ce nous mouvant, nous nommons & de notre grâce spéciale plaine puissance & autorité royalle, nous avons annobly & par ces présentes signées de nostre main annoblissons & Décorons du Titre & qualité de noblesse le dit LOUIS COUILLARD, ensemble sa femme & enfants, postérité & lignées tant masle que femelles néz et à naistre en loyal mariage, voulons & nous plaist qu'en tous actes tant en jugement qu'en dehors ils soient leurs censez & réputée nobles & portent la qualité d'Ecuyers & puissent parvenir à tous degrez de chevalerie, & de nostre gendarmerie - acquérir, tenir & posséder toutes sortes de fiefs, seigneuries & héritages nobles de quelques titres & qualité qu'il soient, & qu'il jouissent de tous honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, privilèges, franchisses, exemptions & immunitez dont jouissent & ont accoustuméz de jouir les autres nobles de nostre Royaume & de porter armes telles qu'il sont cy empraintes sans que pr. ce le dit Sr soit tenu nous payer ni à nos successeurs, Roys, aucune finance ni indemnitéz ny à quelques soid qu'elles se puissent montrer, nous l'avons déchargé & déchargeons, luy avons fait & faisons don par Ces d'présentes & donnons Mandem, à nos amiez & fiaux Coners les gens tenant nostre Cour de parlemt. à Paris chambre de nos Comptes & Cour des Aydes au d't lieu que les présentes lettres d'annoblissement ils aient à régistrer & du contenu en icelles, fr. souffrir, & laisser jouir & user.

Le dt LOUIS COUILLARD, ses enfants et postérité nez et à naistre en loyal mariage, plainem't paisiblem't & perpétuellement & Cessant, & faisant cesser tous troubles & empeschemens nonobstant tous édits, déclarations, arrests règlements & autres choses a ce contraires auxquelles nous avons dérogé, & dérogeons par ces d'ts pnts. Car tel est nre. Plaisir & affain que ce soit chose ferme & stable à tousjours nous y avons fait mettre nostre Scel Donné à Saint Germain en Laye au Mois de Mars, l'An de grace mil six cent soixante-huit, & de nostre Reigne Le vingt-cinquième (Signé) Louis, & sur le replit est ecrit par le Roy. (Signé) de Lionne avec paragraphe et à costé est écrit visa Seguier pour servir aux lettres de noblesse et au dos Veu au Conseil (Signé) Colbert, scellé du sceau de cire verte.

Collationné à l'original en parchemin ce Juin, rendu par les Notaires garde notes du Roy au Chlet de Paris doubz Signez et Vingt Sept de mars mil Six cent quatre vingt un.

Behard Doyon

(avec paraphe)

Les Conseil Souverain de la Nouvelle-France, par sa délibération du 30 juin 1692, avait ordonné l'insinuation des lettres de noblesse de Couillard. Elles ne se trouve pas, cependant, aux cahiers d'insinuation du Conseil Souverain.

Le document suivant indique que Guillaume Couillard fut anobli en 1654.

Vue par le Conseil les Lettres Patentes du Roy, données à Paris, au mois de décembre 1654, signées Louis, et sur le reply, par le Roy, Phelippeau, et scellées du grand sceau de cire verte sur lacqs de soye rouge et verte, par lesquelles pour les causes et considérations y contenues, Sa dicte Majesté aurait anobly et décoré du titre de noblesse Louis et Charles Couillard.

Sa Majesté aurait confirmé et confirme les dictes lettres d'anoblissement accordées au dict Charles-Guillaume Couillard de Lespinay, en faveur des services rendu au pais du Canada.

Tout considéré, le conseil a ordonné et ordonne que les dictes lettres de confirmation seront registrées au greffe d'iceluy, pour jouir par les dicts sieurs Louis et Charles Couillard, leurs enfants, et postérités, naiz et à naistre en loyal mariage de la qualité de nobles et des honneurs, prérogatives, prééminences, privilèges, exemptions, franchises et immunités, dont jouissent et ont accoutumé de jouir les autres nobles de France, d'ancienne extraction, conformément aux dicts lettres données en 1654, tant et si longuement, que luy et ses dicts enfants et postérité, vivront noblement, et ne feront acte dérogeant à leur noblesse.

Damour, Talon.

Nous lisons encore sur le même document: Lettres Patentes données à St-Germain en Laye, le 16 mars 1668, signées Louis, et sur le reply, par le Roy, Colbert, et scellées de même sceau, sur même cire lacqs, par lequelles en faveur des services rendus à sa Majesté par Louis Couillard de Lespinay, en ce pais de la Nouvelle-France, sa dite Majesté aurait confirmé et confirme les dictes lettres d'anoblissement accordées au dict Charles Guillaume, son père, pour sortir leur plein et entier effect, nonobstant l'édict du mois de septembre 1664, à condition, toutefois, de demeurer dans ce pais de la Nouvelle-France ; les dictes lettres adressées, le tout attaché ensemble, sous un contre-scel, en même cire et lacqs: Ouy le substitut du procureur général du Roy et ses conclusions le rapport du Sieur Damours conseiller au dict conseil.

Au Volume III, Des actes et Délibération du Conseil Souverain, de Québec, à la page 641, l'on voit une requête présentée par Charles Couillard des Iselets de Beaumont pour obtenir l'enregistrement de ses lettres au Conseil.

Vue par le Conseil la Requeste présentée en iceluy par Charles Couillard des Iselets et de Beaumont A ce que pour les raisons y contenues Il luy playse entériner des lettres patentes du Roy au mois de mars 1668, par lesquelles il a plust à sa Majesté l'anoblir pour jouir par luy des prévilèges et exemptions attribuez aux nobles du Royaume. Les dites Lettres patentes adressées au parlement a la Chambre des Comptes et à la Cour des Aydes à Paris pour y estre entérinées au bas de laquelle Resqueste est l'arrest portant le soit montré au Procureur général de sa dite Majesté en date du 24ieme avril dernier.

Lettre de Cachet de sa ditte Majesté dattée à Saint-Germain en Laye le 24 avril 1675 signé Louis et plus bas Colbert adressée au dit Procureur Général portant que sa dite Majesté ayant été informée que les officiers de ce Conseil ont fait quelque difficulté d'enregistrer les lettres de noblesse des sieur Denys, Godefroy, Des Islets et Lemoine... habitants de ce pays, sur ce que l'adresse en a esté faite au dit Parlement, et a luy mande et ordonne très expressément qu'il ayt à faire les Réquisitions nécessaires au nom de sa Majesté, pour enregistrer des dittes Lettres de noblesse au dit Conseil, encore que l'adresse ne luy en soit point faite. Réquisition du dit Procureur général de sa ditte Majesté, en datte du dit jour, 28 de ce mois.

Ouy le rapport de M. Louis Rouer de Villeray, Premier Conseiller, avant faire droit a ordonné et ordonne qu'il sera fait information du contenu des dittes Lettres par-devant le dit sieur de Villeray.

Signé: Rouer de Villeray.�

|

Louis Couillard - Geneviève Després

(Mariage, le 29 avril 1653, à Notre-Dame de Québec)

| |

Louis Couillard, fils de Guillaume et de Marie-Guillemette Hébert.

Geneviève Després, fille de Nicolas et de Madeleine Leblanc, de France.

| Les enfants: |

|---|

|

Jeanne (1654) | baptisée à Québec, le 9 juin 1654, eut pour parrain Jean de Lauson, gouverneur de la Nouvelle-France, sa marraine fut Marie- Guillemette Hébert. A l'âge de 14 ans, elle épousa M. Paul Dupuis, officier du régiment de Carignan. A son mariage elle apportait en dot le titre de la seigneurie de l'île-aux-Oies. Le mariage fut béni par M. H. de Bernières, le 22 octobre 1668. Les enfants:Daniel, Anne, Louis, Geneviève (Mère de la Croix), Simon, Marie (mère de l'Enfant Jésus), Jeanne, Marguerite, Suzanne (Jean Petit, au Cap-St- Ignace, en 1701), Françoise, Jean-Paul, Marie-Madeleine, Jeanne et Louise-Madeleine (Mère de la Nativité). M. Paul Dupuis mourut le 21 décembre 1713, et fut inhumé dans l'église de Québec, près de son épouse qui l'avait précédé dans la tombe, le 12 juillet 1702 ;

| |

Charles (1655) | fut tenu sur les fonts baptismaux, le 6 décembre 1655, par M. de Lauson-Charny et par Etiennette des Prés, épouse de M. Du Plessis-Guillemot, sieur de Querbodot. Il mourut le 17 juin 1656 ;

| |

Jean-Baptiste(1657) | le plus célèbre des enfants de Louis Couillard et de Geneviève des Prés, fut baptisé le 2 mai 1657. M. Jean- Baptiste Le Gardeur de Repentigny, époux de Marguerite Nicolet, fut son parrain, Marie Couillard, sa tante, épouse de François Bissot, sieur de la Rivière, fut sa marraine. Après avoir passé quelques années au collège des Jésuites, Jean- Baptiste entra dans l'armée. Il fut nommé Procureur du Roi à la Prévôté de Québec, le 9 juin 1708 ; Lieutenant Particulier de la Prévôté, le 27 avril 1716 ; Lieutenant de l'Amirauté, la même année. Il mourut le 8 du mois de mars de l'année 1735. Il léguait Port-Royal13 ses biens à son frère Jacques Couillard des Prés, et aux enfants de Louis Couillard de Lespinay. Jean-Baptiste Couillard Port-Royal14 avait épousé le 23 octobre 1680, Geneviève Port-Royal15 , fille de François de Chavigny, sieur de Berchereau, noble de Créance, en Champagne, et d'Eléonore de Grandmaison. Il ne laissa point de descendants ;

| |

Louis (1658) | fut baptisé le 29 novembre 1658. M. Louis Rouer de Villeray fut son parrain ; Marie Favery, veuve de Pierre de Repentigny, sa marraine. Louis Couillard se maria cinq fois, le 23 octobre 1680, il épouse Marie Vaudry ; le 4 mai 1688, Marie Fortin ; le 7 novembre 1712, Marguerite Bélanger ;le 21 juin 1716, Marguerite Fortin ; le 31 janvier 1719, Louise Nolin. C'est de son union avec Marie Fortin Port- Royal16 que descendent les Couillard de Lespinay, Dupuis et des Essars. Le mariage fut béni le 4 mai 1688, en présence de François Provot, major de Québec, de Pierre Béquart, sieur de Granville, de Jean-Baptiste Couillard et de Paul Dupuis, seigneur de l'Iles-aux- Oies. Louis Couillard mourut à St-Pierre-du-Sud. Il fut inhumé le 15 mai 1728, à St-Thomas par le Père Simon Foucault, sous le banc seigneurial de l'église Saint-Pierre de Montmagny, "en présence d'une grande partie de la paroisse pour ce assemblé" ;

| |

Geneviève (1660) | seigneuresse de l'Islet Saint-Jean, fut baptisée à Québec le 24 octobre 1660, par le père François Le Mercier. Elle eut pour parrain René Robineau, sieur de Beaucour, officier du régiment de Turenne, chevalier de St-Michel, seigneur de Bécancour, et plus tard baron de Portneuf. Sa Marraine fut Mlle Anne des Prés, épouse de feu Jean de Lauson, Cénéchal de la Nouvelle-France. Geneviève Couillard, épousa CT. Gilles Rageot le 27 septembre 1686, Simon-Pierre Denis Port- Royal17 , chevalier, sieur de Bonaventure. Un fils Charles né et décédé en 1687. Elle a été inhumée le 9 septembre 1720, sous le banc seigneurial de l'église de Montmagny. Ses frère Louis et Jacques furent les héritiers de son domaine ;

| |

Jacques l18 (1665) | né et baptisé le 5 juin 1665, marié le 21 janvier 1691, à Elizabeth Lemieux Port- Royal19 , seigneur du fief Des Prés dont il porta le nom, souche des familles de cette appellation, co-seigneur de la Rivière-du- Sud , de Lespinay, capitaine des milices et major des troupes de la côte sud. Les enfants: Elizabeth (Bernard D'Amours, le 9 novembre 1716) ; Jacques (1- Louise Boulé. 2- Véronique Bélanger, au Château-Richer le 5 février 1731) ; Marthe (Pierre Bélanger, le 9 novembre 1716) ; Augustin ; Joseph (1- Marie-Geneviève Caron, l'Islet le 20 juillet 1733. 2- Elizabeth Blanchet, l'islet le 21 février 1746) ; Louise-Angélique (René-Louis Damours, le 18 octobre 1736) ; Louis ; Marie-Madeleine (Charles Couillard, le 20 octobre 1728) ; Clément (Catherine Deneau, le 6 mai 1738) ; Louis. Inhumé dans l'église de Montmagny, sous le banc seigneurial, le 24 août 1737. Sa veuve fut inhumée le 29 août 1739.

|

|

Notes:-

1- Journal des Jésuites, page 181. Simon Guyon, Courville, Louis Couillard, M. de Tilly, Bissot et Godefroy avaient passé, en 1650, un contrat d'association pour la pêche et la chasse au loup marin. "Outre ce dessein de la pêche du loup marin, ils prétendent attirer là les sauvages, et y faire bonne traite de castors; et pour cet effet, les susdits Courville, Lespiné et Simon Guyon auraient fait un voyage dans la Sagné pour lier la partie avec les sauvages, et jeter l'hameçon de cette traite. Le dit voyage se fit dans le mois d'octobre, et ils rapportèrent

environ 300 castors." le même page 145.

-

2- Charles le la Tour avait alors perdu tous ses biens en Acadie et s'était réfugié à Québec où on le reçut avec toutes les marques de la plus chaude sympathie

-

3- Cette île, écrit le Père Charlevoix, n'est qu'un rocher presqu'à fleur d'eau, qui paraît totalement rouge, et sur lequel plus d'un navire a fait naufrage.

-

4- Louis Maheu, chirurgien à Québec, devient plus tard l'époux de Geneviève Bissot, nièce de Louis Couillard.

-

5- Le Journal des Jésuites, page 310.

-

6- L'Abeille, vol., VII, 27 avril 1859.

-

7- L'Abeille, vol. VII, 27 avril 1859.

-

8- L'Abeille, vol. VII, 18 mai 1859.

-

9- Notaire Rageot, le 17 octobre 1667. Accord avec trois partenaires qui sont Antoine Fortin, François James et Jacques Lozier à l'effet de partager également le profit provenant de la pêche aux loups-marins qu'ils avaient l'intention d'entreprendre "devers lisle rouge dans le fleuve ST-Laurent."

-

10- Le cachet de Louis Couillard de Lespinay fut religieusement conservé dans la famille avec d'autres souvenirs antiques, jusqu'en 1889, époque où la Révde mère Sainte Hélène, née Azilda Couillard Després, en fit don à la communauté des Soeurs du Bon Pasteur de Québec.

-

11- En 1732, on comptait 172 familles établies dans deux paroisses, 104 maisons, 1960 arpents de terre défrichés et en terre labourable, 48 arpents de prairie.

-

12- La date précise de sa mort est inconnue. Un mémoire que nous avons consulté dans les archives de Saint-Thomas de Montmagny nous apprend qu'il mourut en 1677, en son manoir seigneurial. D'ailleurs, l'acte d'inventaire de ses biens fut passé le 24 septembre 1678.

-

13- Le 6 janvier 1736. Compte et partage entre Jacques Couillard-Després et Louis Couillard et les cohéritiers en la succession de feu Jean-Baptiste Couillard de Lespinay. Copie collationnée, Séminaire de Québec 33,, No 20.

-

14- A son contrat de mariage, son aïeule, Marie-Guillemette Hébert lui fit don du titre du fief de Lespinay, sis sur la rivière St-Charles. Il obtient du gouverneur le fief du même nom joignant la seigneurie de la Rivière-du-Sud, dont il fut le principal héritier.

-

15- Veuve de Charles Amiot. Décédée en 1724.

-

16- Elle était la fille de François Fortin, médecin, et de Marie Jolliet, soeur du célèbre découvreur du Mississipi.

-

17- Simon-Pierre Denis, issus du mariage de Simon Denis et de Françoise du Tartre. Baptisé le 15 février 1654; il était le frère de Pierre Denis, sieur de la Ronde, de Paul Denis, sieur de Saint-Simon.

-

18- Seigneur Des Prés, seigneur de L'Islet et de St-Jean Port Joli.

-

19- Elle était la fille de Guillaume Lemieux et d'Elizabeth Langlois.

|

|

|