Les uniformes

La présente page, dont le sujet sont les

uniformes portés par les soldats et les officiers des Compagnies franches de la Marine,

est subdivisée en six chapitres:

I. L'uniforme des soldats

a) L'infanterie

Les soldats des Compagnies franches

de la Marine étaient habituellement coiffés d'un tricorne de feutre noir garni d'un

galon "d'or faux" sur le contour. Ce chapeau à trois pointes était pourvu

d'une cocarde noire. Pour les autres régiments français, la cocarde était

habituellement blanche, signe que le régiment ne dépendait pas directement du roi mais

appartenait à un quelconque seigneur. Non-obligatoire lorsque les soldats n'étaient pas

en devoir, le tricorne était souvent remplacé par un bonnet de drap.

Tous les soldats possédaient deux

chemises en toile de coton et lin. Attachée à l'aide de boutons de bois ou d'os, la

chemise servait également de chemise de nuit. Lorsqu'ils portaient le reste de leur

uniforme, les soldats attachaient une cravate autour de leur cou.

Par dessus leur chemise, les

soldats portaient une veste. Cette tenue était qualifiée de "petit

habillement". Elle fut communément portée par les soldats Adoptée par les

Compagnies franches entre 1690 et 1700, la veste était de couleur gris-blanc jusqu'en

1716. À partir de cette date, elle était de couleur bleue. Les boutons qui servaient à

l'attacher étaient en cuivre.

Le justaucorps, par sa coupe et sa

couleur, était le symbole de l'uniformité de la tenue des armées françaises. Adopté

en 1660, il était porté par tous les militaires. Son nom venait du fait qu'il était

ajusté à la taille (au corps) alors que les manches et les retroussis étaient,

généralement, assez amples. Au cours des années, il devint de plus en plus ajusté,

rencontrant un besoin constant d'adaptation aux armes nouvelles. Le justaucorps des

Compagnies franches était confectionné de drap gris-blanc. Ses parements étaient bleus

pour faciliter la différenciation entre les soldats des Compagnies franches et des autres

régiments. Le justaucorps se portait, généralement, avec ses retroussis relevés et

attachés sur les côtés. Les hommes du rang le portaient fermé avec les armes à

l'extérieur, contrairement aux officiers, qui le portaient ouvert avec l'épée à

l'intérieur.

|

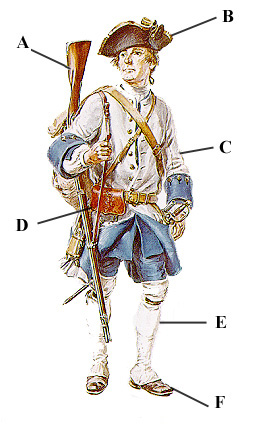

A. Fusil: modèle 1746. Il

mesurait 1,59 mètre de long et pesait environ 4,3 kilogrammes. B. Tricorne: fait de feutre de laine, il

avait une cocarde noire sur le côté gauche.

C. Justaucorps: fait de drap

gris-blanc, se portait par-dessus la veste bleue

D. Cartouchière: poche de cuir

contenant les cartouches préparées

E. Guêtres: protègeaient les bas

et les jambes des ronces et des cailloux .

F. Souliers à boucle: fait de

cuir noir. ils avaient une boucle de laiton. |

| Illustration par Eugène

Lelièpvre, Environnement Canada, Service Canadien des Parcs. |

Les soldats portaient aussi des bas bleus

assortis à une culotte de la même couleur. Celle-ci se fermait à l'aide d'une braguette

à boutons extérieurs et elle possédait les mêmes boutons extérieurs aux genoux. Par

dessus les bas, les soldats portaient, plus souvent qu'autrement, des guêtres. Celles-ci

offraient une protection supplémentaire contre le climat tout en empêchant les cailloux

et les morceaux de bois de pénétrer dans les souliers mal ajustés des soldats. Les

soldats recevaient habituellement deux paires de guêtres: une en toile pour l'été et

une deuxième, en laine, pour l'hiver. Les guêtres étaient retenues au genou par une

lanière tout en étant boutonnées sur toute leur longueur. L'hiver, elles étaient

remplacées par des mitasses.

Les soldats possédaient des souliers de cuir.

Ils étaient ornés de boucles carrés de cuivre jaune. Ces souliers étaient tous de la

même longueur et avaient une forme identique (le soulier gauche avait la même forme que

le soulier droit). Cet état de chose permettait une confection plus rapide et plus

rentable ainsi qu'une distribution accrue. Par ailleurs, on recommandait aux soldats de

porter leurs souliers en alternance, d'un pied à l'autre, de cette manière ils les

useraient uniformément.

Par dessus leur uniforme, les soldats portaient

une giberne, ou cartouchière, et un ceinturon. Avant 1690, la giberne, qui servait à

transporter les cartouches, se portait à la ceinture et pouvait en contenir environ une

dizaine. Après cette date, elle se portait en bandoulière et pouvait contenir une

trentaine de cartouche. Le ceinturon se portait sur la taille et était attaché par une

boucle de laiton. On y suspendait, du côté gauche, une épée et une baïonnette. La

giberne et le ceinturon étaient tous deux confectionnés de cuir de buffle.

En temps normal, les soldats recevaient un grand

habillement (justaucorps) tous les deux ans. Entre ces deux années, ils recevaient un

nouveau tricorne, des chemises, des bottines, une veste, une culotte et des bas. On doit

supposer, à voir l'état des uniformes des soldats, que cette pratique n'était pas

exécutée régulièrement.

b) La musique

Pour ce qui est des musiciens (fifres et

tambours) des Compagnies franches, ceux-ci portaient un justaucorps bleu à boutons de

cuivre, avec des parements et des retroussis rouges. Ce justaucorps était orné de la

livrée du roi (chaîne blanche sur fond rouge bordé de blanc). Les culottes et la veste

étaient de couleur rouge. Le reste de l'uniforme des musiciens était semblable à celui

des soldats d'infanterie, sauf en ce qui à trait au ceinturon. En effet, celui-ci ne

retenait qu'une épée, les musiciens ne portant ni baïonnette ni giberne. Les tambours

portaient en bandoulière une ceinture additionnelle retenant leur instrument. Celle-ci

était faite de cuir de buffle et était, elle aussi, décorée de la livrée du roi. La

caisse du tambour était de couleur bleue et était ornée de fleur de lys, symbole de la

monarchie. Les fifres portaient, pour leur part, un fourreau à la ceinture qui servait à

ranger leur instrument lorsque celui-ci n'était pas utilisé. Ce fourreau, ainsi que la

ceinture qui le retenait, était également confectionnée de cuir de buffle.

Les musiciens servaient en campagne et sur le

champs de bataille à transmettre les ordres du capitaines. En effet, l'officier

commandant transmettait ses ordres à travers ses musiciens: un certain roulement de

tambours signifiait l'attaque, un autre signifiait la marche tandis qu'un troisième

signifiait la retraite. Les fifres étaient surtout utilisés comme accompagnement durant

les heures de marche.

c) L'artillerie

Quant aux canonniers-bombardiers, ceux-ci

portaient un justaucorps bleu à boutons d'argent, avec des retroussis et des parements

rouges. La veste et les culotte étaient de la même couleur. Par ailleurs, les canonniers

étaient vêtus de rouge pour deux raisons: la première, leur officier commandant pouvait

les apercevoir de loin. La deuxième, la couleur de leur uniforme permettait de cacher une

blessure survenue sur le champs de bataille (la perte d'un bras par un canonnier pouvait

démoraliser les combattants qui se trouvaient aux alentours).

II. Les armes des soldats

Les soldats des Compagnies franches étaient

principalement armés d'un fusil à silex. Il mesurait 1,59 mètre et pesait 4,3

kilogrammes. Le fusil français était plus court et plus léger que le fusil anglais. Il

avait aussi un plus petit calibre. Ces différences permettaient une plus grande mobilité

dans les bois. D'autre part, tous s'accordaient à considérer sa fabrication comme étant

supérieure à celle du Brown Bess anglais. Quant à leur efficacité, elle était

similaire en précision et en inconstance. Le fusil à silex avait une portée mortelle de

180 mètres, mais sa portée effective était d'environ 50 mètres, étant donné

l'imprécision due au canon non-rayé. Pour pallier à ce manque de précision, les

soldats faisaient feu à la volée et par peloton. Par ailleurs, un soldat bien entraîné

pouvait charger son fusil et faire feu trois fois en une minute. Les fusils expédiés en

Nouvelle-France provenaient généralement de Tulle et de Saint-Étienne. Ces villes

étaient, à l'époque, d'importants centres de production d'armes.

Une baïonnette à cran étaient souvent

utilisée sur les fusils français de cette époque. Celle-ci se fixait au bout du canon

de manière à ne pas obstruer la bouche, contrairement à l'ancienne baïonnette à poire

qui empechait le tir. La lame était de forme triangulaire et encavée ce qui favorisait

l'effet de succion lorsqu'elle était retirée du corps d'un ennemi. Cela avait pour effet

la formation d'une plaie qui se refermait difficilement. La baïonnette était

portée à la ceinture, du côté gauche, dans un fourreau de cuir. Son nom provient de la

ville de Bayonne, où elle fut utilisée pour la première fois.

Les soldats portaient également une épée.

Celle-ci, d'une longueur d'environ 70 centimètres, possédait une lame à double

tranchant et était considérée comme étant de médiocre qualité. Elle était petite,

pas très robuste et n'offrait que peu de protection pour la main. Elle se portait du

coté gauche avec la baïonnette dans un fourreau de cuir. Par ailleurs, peu de temps

après leur arrivée, les soldats des Compagnies franches remplacèrent l'épée par une

hachette, instrument beaucoup plus pratique pour la survie dans les bois.

III. Recrutement et possibilités d'avancement des soldats

Avant 1695, les soldats des Compagnies franches

de la Marine étaient recrutés dans la métropole, en France. Par contre, à partir de

cette date, un nouveau règlement permettait aux coloniaux de s'engager et de faire

carrière dans les troupes régulières de la Nouvelle-France. Les soldats étaient

recrutés parmi le peuple.

Les recrues françaises provenaient

généralement des régions portuaires, car celles-ci entretenaient des liens commerciaux

étroits avec la colonie. Parmi celle-ci, on peut citer les régions d'Aunis, de

Saintonge, du Poitou, d'Augoumois, de Guyenne, d'Île-de-France et du Lyonnais. Par

contre, d'autres soldats étaient originaires de régions comme le Languedoc, le

Dauphiné, la Bourgogne et l'Alsace. Il faut, cependant, stipuler que leur nombre était

plutôt infime.

Les jeunes gens de l'époque avaient de

multiples raisons pour s'engager dans les Compagnies franches. Pour les recrues provenant

de France c'était surtout le goût de l'aventure, une décision impulsive, la fuite

devant la justice royale ou devant des conditions de vie précaires (épidémies, famines,

taxation excessive, etc.). D'autres quittaient le pays dans l'espoir d'améliorer leur

rang social en Nouvelle-France une fois leur engagement terminé. Quant aux recrues

coloniales, on peut supposer que les motifs étaient surtout la possibilité d'un emploi

permanent et la volonté de défendre leur patrie. Tout au long de la présence des

Compagnies franches en Nouvelle-France (1683-1760), le partage du recrutement entre la

colonie et la métropole fut sensiblement équivalent quant au nombre de soldats engagés.

Cependant, le corps des officiers était majoritairement composé de nobles canadiens.

Après un certain nombre d'années de service,

les soldats pouvaient espérer recevoir un grade supérieur. Par contre, seuls les grades

de sous-officiers leur étaient accessibles (les officiers étant tous des nobles). Dans

chaque compagnie, on comptait des caporaux (trois galons de laine jaune à la hauteur des

boutons des parements du justaucorps), des anspessades (un galon de laine jaune entourant

les parements). Les hauts sous-officiers étaient, quant à eux, les sergents et les

sergents-majors Ces derniers étaient des capitaines d'armes et étaient considérés

comme étant supérieurs aux sergents. En charge de l'entraînement des recrues, ils

portaient des galons d'or sur leurs parements et les poches de leurs justaucorps et de

leurs vestes. Il faut quand même le mentionner, les soldats et tous les sous-officiers

étaient des roturiers, il leur était donc impossible d'accéder à des grades

d'officiers.

IV. Uniforme des officiers

L'uniforme des officiers se distinguait sous

plusieurs aspects de celui des soldats et des sous-officiers. En effet, des galons d'or

embellissaient les parements et les rabats des poches de leurs vestes. Par ailleurs, les

justaucorps des officiers étaient confectionnés de tissus de meilleure qualité et se

portaient habituellement ouvert tandis que les boutons étaient dorés. En devoir, les

officiers portaient des hausse-cols dorés, l'unique marque de leur statut

d'officier. Ceux-ci rappelaient l'armure médiévale des chevaliers. Les officiers

portaient également des chemises à dentelles et des cravates de soie. La beauté, la

qualité et le soucis du détail des uniformes des officiers des Compagnies franches de la

Marine provenaient du fait que, contrairement aux soldats dont l'uniforme était fourni

par le roi, les officiers devaient le payer eux-mêmes.

V. Armes des officiers

Comme arme personnel, les officiers possédaient

une épée de gentilhomme dorée ornée d'une dragonne. Cette épée était plus belle et,

de loin, de meilleure qualité que celle des soldats. Les officiers utilisaient aussi un

esponton, ou demi-pique.Cependant, les armes blanches étaient peu utilisées en

Amérique, les officiers préférant l'emploi de fusil ou de pistolets lors des campagnes.

VI. Recrutement des officiers

Contrairement aux soldats, les officiers des

Compagnies franches étaient recrutés parmi la noblesse française et néo-française. .

La demande de commission pour les fils de Canadiens était tellement forte en

Nouvelle-France que l'on dut créer le grade de cadet-à-l'aiguillette (élève-officier

en formation, comme symbole de son grade il portait des aiguillettes sur l'épaule

droite).

Parmi les officiers on comptait: le capitaine,

le lieutenant, l'enseigne-en-pied et le cadet-à-l'aiguillette. En Nouvelle-France, les

majors et les ayde-majors, souvent des capitaines avec une grande ancienneté, occupaient

des postes administratifs importants au sein de la colonie. À leur retraite de la vie

militaire, ils pouvaient, en signe de reconnaissance royale, recevoir une seigneurie pour

l'exploiter jusqu'à la fin de leurs jours.

Bibliographie

| Conçu et réalisé par: Louis

Valiquette, Maître-Canonnier, 1993 |

| Revu et corrigé par: André

Senkara, Caporal, 1998 |

| Copyright (c) André Senkara

1997 |