Der ehemalige Lesehof des Hochstiftes Passau in Klosterneuburg

Baugeschichte und Rekonstruktion

Gebäude B: "Kellergebäude"

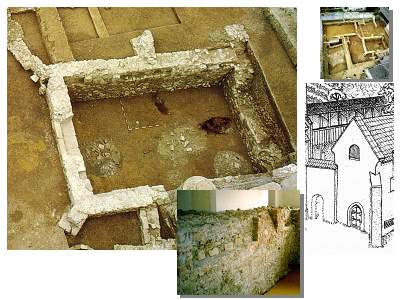

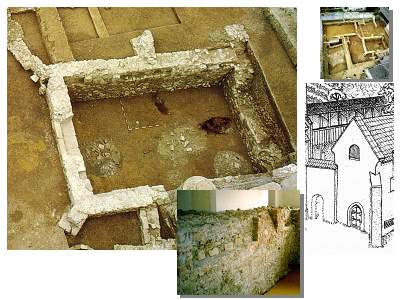

Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer

zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige

Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch

am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude

A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo

der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke

ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer

von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen

wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der

"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte

der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig

angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem

Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"

A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau

anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch

relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein

Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in

der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen

zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg

nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der

Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich

durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.

Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet

jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.

Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer

zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige

Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch

am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude

A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo

der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke

ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer

von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen

wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der

"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte

der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig

angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem

Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"

A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau

anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch

relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein

Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in

der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen

zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg

nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der

Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich

durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.

Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet

jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.

An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende

Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen

erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere

Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert

werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und

Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß

auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.

An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende

Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen

erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere

Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert

werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und

Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß

auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.

Das Kellergebäude diente, wie Funde nahelegen, der Weinlagerung. Die

erforderliche Belüftung erfolgte durch die seitlichen Fensterreihen an

den Längswänden, wobei querrechteckige Fensterrahmungen anzunehmen

sind. In der Regel sind solche Keller gewölbt.

Die Fortsetzung des Kellergebäudes nach NO bildet eine in Dimensionierung

und Struktur dem Hauptbau gleichartige Mauer. Ob sich zu diesem Zeitpunkt hier

bereits weitere Massivbauten befunden haben, kann wegen der Störungen durch

spätere Einbauten nicht mit Sicherheit entschieden werden. Zumindest die

nordöstliche Längsmauer des Kellergebäudes B blieb zunächst

unverbaut, wie aus der Lage des mittleren Strebepfeilers an der nordöstlichen

Längsmauer abzuleiten ist. Erst mit der Errichtung des stratigraphisch

jüngsten Gebäudes E wurde die Langseite des Kellergebäudes B

verbaut. Wie noch gezeigt werden soll, geschah dies wahrscheinlich im späteren

15. Jahrhundert.

Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich

als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen

Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes

mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald

danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,

bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium

für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"

A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.

Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich

als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen

Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes

mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald

danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,

bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium

für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"

A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.

Die Mauern der Gebäude A und B bestehen aus örtlichem Flyschsandstein.

Sie sind Schalenmauern, wobei die Mauerspeise zwischen den beiden Bruchsteinschalen

als Mörtel-Stein-Gemisch eingebracht wird. Der Aufbau erfolgt in einzelnen

Schichtkompartimenten, welche von sorgfältigen horizontal ausgerichteten

Ausgleichsschichten kleinerer Steinformate gegliedert werden.

Beim Mauerwerk des Gebäudes A wird versucht, die einzelne Schichthöhe

durch geeignete Steingrößen beizubehalten. Es finden sich sehr häufig

kleine Steinplättchen als Ausgleich pro Schicht; vereinfacht ausgedrückt,

die Mauer wird Schicht für Schicht angepaßt.

Auch das Mauerwerk B verläuft in Schichten, allerdings werden diese

zu jeweils 0,4 bis 0,5 m hohen Paketen zusammengefaßt und dann durch plattige

Steinlagen horizontal abgeglichen. Dadurch ergibt sich optisch eine oft über

die gesamte Länge der Mauer durchlaufende "Bänderung". Innerhalb

dieser Schichtpakete erfolgt abschnittsweise ein rascher Wechsel in den Steinformaten.

Aus allgemeinen Untersuchungen zum mittelalterlichen Bruchsteinmauerwerks

ist bekannt, daß die Entwicklung vom Schicht für Schicht verlegten

Mauerwerk zu immer höheren Schichtpaketen übergeht, wobei im ausgehenden

Mittelalter die Höhe der Ausgleichschichten mit den Arbeitshöhen (1

- 1,5 m) zusammenfällt. Die Regellosiigkeit des Mauerwerks zwischen den

Schichten nimmt ebenfalls zu, bis schließlich in der frühen Neuzeit

der Übergang zum vollkommen regellosen Bruchsteinmauerwerk erfolgt.

Aus der Sicht dieser hier nur sehr grob angedeuteten Entwicklung - sie stellt

bloß eine Variante dar - geht hervor, daß das Mauerwerk des Gebäudes

A den älteren Typus vertritt, andererseits zeigt das Mauerwerk des Gebäudes

B noch nicht die Merkmale eines Mauerwerks des späteren 14. Jahrhunderts.

weiter (Bau C und D) ...

Studiolo | Inhalt

| Einleitung | Befunde

| Zusammenfassung

© studiolo

21.06.99 18:57

Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer

zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige

Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch

am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude

A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo

der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke

ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer

von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen

wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der

"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte

der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig

angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem

Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"

A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau

anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch

relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein

Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in

der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen

zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg

nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der

Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich

durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.

Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet

jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin.

Annähernd parallel zum Gebäude A wurde in einer

zweiten Phase Gebäude B errichtet. Der in das Bodenniveau eingetiefte rechteckige

Keller von 10 x 6 m lichter Weite bei einer Mauerstärke von 1,1 m ist architektonisch

am besten erhalten. Im Grundriß zeichnet sich ein klar von Gebäude

A zu unterscheidendes architektonisches Gefüge ab. An der Stirnseite, wo

der achsial liegende Kellerabgang erhalten blieb, befindet sich an der Ostecke

ein diagonal anlaufender Strebepfeiler. Sein Pendant bildet die Zungenmauer

von Gebäude A, welche im Aufgehenden von der Ecke des Gebäudes B umfangen

wird. Das Kellergebäude B ist daher stratigraphisch jünger als der

"Chorhof" A. Ein weiteres Strebepfeilerpaar befindet sich in der Mitte

der Längswand. Die Rückwand hatte an der Westecke kreuzförmig

angeordnete Strebepfeiler, während sie sich an der Nordecke nach einem

Knick in der Bauflucht noch mindestens 10 m fortsetzte. Im Gegensatz zum "Chorhof"

A ist das Kellergebäude B als voll ausgebildeter gotischer Strebepfeilerbau

anzusprechen. Die Anlage von relativ eng stehenden Strebepfeilern an einem doch

relativ kleinen Bau läßt auf ein schweres Gewölbe, etwa ein

Kreuzgratgewölbe, schließen. Außerdem scheinen beim Bau in

der Nordecke massive statische Probleme aufgetaucht zu sein, den hier greifen

zwei Konterbögen über die Ecke hinweg. Das an dieser Stelle schräg

nach Norden abfallende Gelände, die Konterbögen, das Abschwenken der

Bauflucht und die relativ massiven und eng gesetzten Strebepfeiler sind offensichtlich

durch die instabile Statik des Geländes (ein ehemaliger Bachverlauf?) bedingt.

Die Lösung des Problems mit Konterbögen an der Fundamentsohle deutet

jedenfalls auf einen erfahrenen Baumeister hin. An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende

Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen

erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere

Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert

werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und

Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß

auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war.

An der Südwestseite des Kellerraumes hat sich eine alternierende

Reihe von steil abfallenden Fenstersohlbänken und flachen Rechtecknischen

erhalten. An der gegenüberliegenden Längswand, die stark durch spätere

Eingriffe gestört war, kann eine ähnliche Konzeption rekonstruiert

werden. In der Stirnwand sind beiderseits des Eingangs zwei in Höhe und

Konstruktion unterschiedliche Nischen angebracht, welche vermuten lassen, daß

auch hier eine spätere Abänderung im baulichen Konzept notwendig war. Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich

als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen

Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes

mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald

danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,

bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium

für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"

A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.

Eine engere Datierung des Kellergebäudes B erweist sich

als schwierig. Der "Chorhof" A trägt mit seiner architektonischen

Gliederung durch Ecklisenen noch altertümliche Züge aus der zweiten

Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Baugefüge und der Typus des Kellergebäudes

mit seinem stilistisch fortschrittlicheren Strebesystem könnte schon bald

danach entstanden sein. Im 15. Jahrhundert, als man Gebäude E errichtete,

bestand das Kellergebäude jedenfalls schon längere Zeit. Als Kriterium

für eine nähere zeitliche Differenzierung von "Chorhof"

A und Kellergebäude B soll die Struktur des Mauerwerks herangezogen werden.