Der ehemalige Lesehof des Hochstiftes Passau in Klosterneuburg

Baugeschichte und Rekonstruktion

Gebäude C und D: Turm und Begrenzungsmauer

mit Laufgang

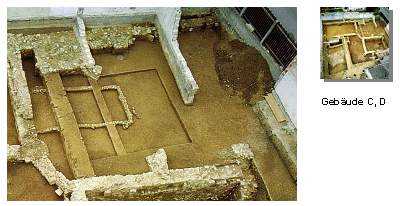

An der Westecke des "Chorhofes" A schließt

in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches

Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein

einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige

Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,

der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"

A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung

der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert

der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,

vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich

für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm

angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche

Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern

wußte.

An der Westecke des "Chorhofes" A schließt

in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches

Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein

einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige

Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,

der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"

A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung

der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert

der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,

vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich

für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm

angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche

Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern

wußte.

Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches

bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer

im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer

als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom

Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.

Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen

in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar

- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre

es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele

von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während

des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß

diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem

den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten

Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.

Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches

bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer

im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer

als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom

Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.

Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen

in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar

- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre

es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele

von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während

des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß

diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem

den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten

Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.

Für eine nähere Datierung dieser beiden Bauphasen fehlen unmittelbar

datierbare Baudetails, doch können unter anderem die bautechnischen Lösungen

herangezogen werden. Der erstaunlich hoch entwickelte Umgang in der Lösung

von statischen Problemen und die damit verbundene Differenzierung in der Bautechnik

erinnert an den Baumeister des Kellergebäudes B mit seinem Strebesystem

und den Konterbögen. Es läge also nahe, auch den Turm und die anschließende

feldseitige Begrenzungsmauer im zeitlichen, wenn nicht sogar personellen Zusammenhang

mit dem Erbauer des Kellergebäudes B zu sehen. In dieser Bauphase wurde

anscheinend das gesamte Areal des Lesehofkomplexes einer Umbau- und Erweiterungsphase

unterworfen, welche auch den älteren Bau des "Chorhofes" aus

dem 13. Jahrhundert (Neugestaltung des Kapellenraumes?) betrifft. Darin liegt

möglicherweise eine Erklärung für die Bedeutung des "campanileartigen"

Turmes C, den man im Zusammenhang mit der Kapelle im "Chorhof" und

einem nach außen sichtbaren Zeichen der Repräsentation sehen sollte.

Die Erstreckung der Verbauuung zwischen "Chorhof" A, Turm C, Begrenzungsmauer

D und Kellergebäude "B" nach Nordwesten konnte nicht ergraben

werden. Die Parzellenstruktur, der Geländeverlauf und die Baufluchten lassen

vermuten, daß hier ein annähernd rechteckiger Binnenhof zu rekonstruieren

ist. Dafür spricht auch eine an die Nordwestmauer des "Chorhofes"

angebaute, kaum fundamentierte Mauer von maximal 0,3 m Stärke, die am ehesten

als Begrenzung für eine gärtnerische Nutzfläche zu deuten ist.

weiter (Bau E) ...

Studiolo | Inhalt

| Einleitung | Befunde

| Zusammenfassung

© studiolo

21.06.99 18:57

An der Westecke des "Chorhofes" A schließt

in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches

Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein

einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige

Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,

der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"

A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung

der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert

der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,

vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich

für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm

angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche

Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern

wußte.

An der Westecke des "Chorhofes" A schließt

in Verlängerung der Bauflucht ein im Grundriß annähernd quadratisches

Gebäude C von rund 3, 5 m Ausmaß an. An dessen Nordecke bindet ein

einzelner diagonaler Strebepfeiler ein. Das bis auf 2,5 m unter das ehemalige

Außenniveau fundamentierte Gebäude ist unschwer als Turm zu interpretieren,

der an seiner "Feldseite" zwischen der Westecke des "Chorhofes"

A und an seiner anderen Ecke durch eine freistehende Mauer (D) in Fortsetzung

der Kapellenflucht statisch eingespannt ist. Die "freie Ecke" sichert

der diagonale Strebepfeiler. An diesem statischen System wird deutlich, daß,

vom architektonischen Konzept her gesehen, die freistehende Mauerflucht baulich

für die Sicherung des Turmes notwendig ist. Diese mit Fuge an den Turm

angebaute Mauer zeigt jedenfalls, daß der Baumeister um das unterschiedliche

Setzungsverhalten zwischen derart abweichend fundamentierten Baukörpern

wußte. Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches

bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer

im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer

als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom

Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.

Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen

in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar

- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre

es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele

von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während

des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß

diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem

den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten

Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.

Die freie Begrenzungsmauer D weist noch ein weiteres ungewöhnliches

bautechnisches Detail auf. Wahrscheinlich wurden vor dem Hochziehen der Mauer

im Abstand von 1,8 - 2 m quadratische Pfosten errichtet, welche wesentlich tiefer

als die Mauer fundamentiert waren. Im Querschnitt werden die Pfosten halb vom

Mauerwerk umfangen bzw. wurden sie unmittelbar nach dem Aufrichten ummauert.

Die tiefere Fundamentierung der Pfosten gegenüber der Mauer und ihr Einbeziehen

in den Mauerverband stellt eine fachwerkartige Aussteiffung des Mauerwerks dar

- ein weiterer Hinweis auf Probleme mit deer Bodenfestigkeit. Allerdings wäre

es dazu nicht notwendig gewesen, die Pfosten nur halb einzumauern. Beispiele

von Mauerankern und vertikalen Balkenlagen im Mauerwerk finden sich während

des gesamten Mittelalters im Wehrba. Es liegt der Schluß nahe, daß

diese Pfosten sekundär für einen Laufgang dienten, welcher außerdem

den Zugang zum Turm ermöglichte. Letzterer bietet ja bei einer lichten

Weite von knapp 2 m kaum Platz für eine Innentreppe.