Erstpublikation in: Beiträge zur

Mittelalterarchäologie Österreichs 1, 1985, 48 - 57, Taf. 20 -

22.

Ergänzte (Fotos) Online-Version. Bei Zitation Erstpublikation

verwenden.

ARCHÄOLOGISCH-KUNSTHISTORISCHE

UNTERSUCHUNGEN IN DER PFARRKIRCHE ST. MARTIN IN

ATTERSEE/OBERÖSTERREICH.

Von RUDOLF KOCH. Wien

I.

EINLEITUNG

2.

FORSCHUNGSLAGE

3. BESCHREIBUNG DER

BESTEHENDEN KIRCHE

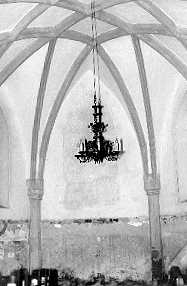

Wie schon KLAAR (1975) 8) erkannte, besteht die

heutige Martinskirche (St. Martin II) im Kern seit spätgotischer

Zeit. Der Typus des einschiffigen Saalraumes mit gleich breitem,

etwas abgeflachten Polygonchor stellt eine einfache, im 15.

Jahrhundert häufig angewandte Grundrißlösung bei Dorfkirchen

dar, welche auf eine Vereinheitlichung des Kirchenraumes abzielt

9). Kirchen, wie in Geretsberg (BH. Braunau), Gstaig (BH.

Braunau), Holzhausen (BH. Wels), Lochen (BH. Braunau), Pulgarn

(BH. Urfahr), Sarleinsbach (BH. Rohrbach) und Utzenaich (BH.

Ried) belegen in Oberösterreich die Verwendung dieses Typus auf

breiterer Basis 10). Die Ausstattung mit Netzrippengewölben - in

Attersee als Dreiparallelrippenfiguration - gehörte zum

beliebten Formenrepertoire der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Nach

Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen

Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der

Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins

3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer

Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß

ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier

Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der

Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und

zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese

malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit

Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das

Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder

übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur

Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der

Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße

Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um

die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.

Nach

Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen

Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der

Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins

3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer

Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß

ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier

Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der

Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und

zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese

malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit

Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das

Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder

übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur

Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der

Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße

Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um

die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.

Ebenfalls aus dieser Zeit hat sich im Süden des

Chores die Sakristei erhalten, welche über einem jetzt der

Aufbahrung dienenden Raum errichtet wurde. Beide Baukörper

wurden später verändert.

Im 17. Jahrhundert

erfolgte die Neueinwölbung des Langhauses mit einer

Stichkappentonne. Schmale Stuckauflagen an den Graten der

Gewölbekappen und die Betonung der Eckverschneidungen durch

kleine, spiralenförmige Motive erlauben eine Datierung in die

Zeit um 1600 11). Schon vorher oder um diese Zeit wurde der Chor

zweimal weiß übertüncht. Nach Angaben in der Pfarrchronik

waren (mit Unterbrechung um 1598) von 1547 bis 1612 im Räume

Attersee evangelische Pfarrer tätig. Bis 1624 befanden sich in

St. Georgen i. A. noch ein Prädikant und ein protestantischer

Schullehrer. Die Umgestaltung des Langhauses und die Fassung des

Chores dürften daher mit Sicherheit auf die Reformationszeit

zurückgehen. Vor allem die erste Übertünchung der Chorfresken

spricht dafür, da das mittelalterliche Dekorationssystem den

liturgischen Vorstellungen der Protestanten widersprach.

Im 17. Jahrhundert

erfolgte die Neueinwölbung des Langhauses mit einer

Stichkappentonne. Schmale Stuckauflagen an den Graten der

Gewölbekappen und die Betonung der Eckverschneidungen durch

kleine, spiralenförmige Motive erlauben eine Datierung in die

Zeit um 1600 11). Schon vorher oder um diese Zeit wurde der Chor

zweimal weiß übertüncht. Nach Angaben in der Pfarrchronik

waren (mit Unterbrechung um 1598) von 1547 bis 1612 im Räume

Attersee evangelische Pfarrer tätig. Bis 1624 befanden sich in

St. Georgen i. A. noch ein Prädikant und ein protestantischer

Schullehrer. Die Umgestaltung des Langhauses und die Fassung des

Chores dürften daher mit Sicherheit auf die Reformationszeit

zurückgehen. Vor allem die erste Übertünchung der Chorfresken

spricht dafür, da das mittelalterliche Dekorationssystem den

liturgischen Vorstellungen der Protestanten widersprach.

Nach dem vollen Durchbruch der

Gegenreformation um 1633 gehörte St. Martin wieder dem

katholischen Ritus an. Archäologisch konnte im Estrich

des Chores eine durchgehende Ausrißstelle festgestellt

werden, welche von der Fundamentierung des barocken

Hochaltares stammte. Dieser nahm die gesamte Breite des

Polygons ein. Gleichzeitig wurden die Fenster der Kirche

verändert und das Chorscheitelfenster abgemauert. Nach dem vollen Durchbruch der

Gegenreformation um 1633 gehörte St. Martin wieder dem

katholischen Ritus an. Archäologisch konnte im Estrich

des Chores eine durchgehende Ausrißstelle festgestellt

werden, welche von der Fundamentierung des barocken

Hochaltares stammte. Dieser nahm die gesamte Breite des

Polygons ein. Gleichzeitig wurden die Fenster der Kirche

verändert und das Chorscheitelfenster abgemauert.1781

erließ Kaiser Joseph II. das Toleranzpatent, welches im

Attergau den Protestanten die freie Religionsausübung

nach Augsburgischem Bekenntnis zugestand. Damaliges

Zentrum war Zell a. Attersee. 1809 gelangte Attersee

durch den Friedensvertrag von Schönbrunn an Bayern. Die

positive Einstellung der bayerischen Regierung gegenüber

den Protestanten ermöglichte 1813 den Ankauf der seit

Joseph II. aufgelassenen Filialkirche um 400 Gulden. Die

drei noch vorhandenen Altäre der barocken Ausstattung

wurden der evangelischen Gemeinde überlassen 12).

|

1854 wird der

Westturm angebaut und die Kirchenfront mit zwei

Strebepfeilern verstärkt. Die Bodenpflasterung und

gleichzeitige Bodenanhebung, sowie der Anbau des

Kanzelaltares am Scheitel des Chorpolygons, erfolgten in

den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Spätestens zu

diesem Zeitpunkt entfernte man den mittelalterlichen

Altarsockel, welcher archäologisch nachgewiesen werden

konnte, und errichtete einen schlichten Tischaltar.

Anschließend färbte man den Chor in grauer Farbe. 1854 wird der

Westturm angebaut und die Kirchenfront mit zwei

Strebepfeilern verstärkt. Die Bodenpflasterung und

gleichzeitige Bodenanhebung, sowie der Anbau des

Kanzelaltares am Scheitel des Chorpolygons, erfolgten in

den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Spätestens zu

diesem Zeitpunkt entfernte man den mittelalterlichen

Altarsockel, welcher archäologisch nachgewiesen werden

konnte, und errichtete einen schlichten Tischaltar.

Anschließend färbte man den Chor in grauer Farbe.

1894 stiftete ein Villenbesitzer die

polygonale Gruftkapelle an der Nordseite, und um 1900

stattete die evangelische Gemeinde den Chor mit einem

neugotischen Flügelaltar und einer Seitenkanzel aus. Die

Wände wurden wieder mit einem Vorhangmotiv bemalt,

darüber befanden sich pastellfarbige Rahmenfelder. Die

gotischen Netzrippen erhielten eine Fugenmalerei, die

Gewölbekappen zeigten goldene Sterne auf blauem Grund.

|

Im 20. Jahrhundert wurde der Chor mit

Holzpaneelen verkleidet, die letzte farbliche Fassung war wieder

einheitlich hell mit dunkelgrauer Architekturgliederung. In

jüngster Zeit wurde die neue tiefreichende Orgelempore

eingebaut. Besonders hervorzuheben ist die Neugestaltung des

Chorraumes nach Grabungsabschluß, welche nicht nur einen Teil

der spätgotischen Wandmalerei konservierte, sondern in

lobenswerter Weise durch farbliche Differenzierung des

Presbyteriumbodens die Lage des ergrabenen romanischen

Vorgängerchores dokumentiert. Der jetzige Altartisch befindet

sich an der Stelle des spätmittelalterlichen Altarsockels.

Inhalt | Befunde

Letzte Aktualisierung 22.06.00

Nach

Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen

Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der

Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins

3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer

Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß

ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier

Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der

Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und

zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese

malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit

Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das

Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder

übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur

Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der

Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße

Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um

die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.

Nach

Abnahme der Holzverkleidung im Chor konnten an der nördlichen

Polygonfläche die Reste eines freskierten Medaillons mit der

Halbfigur des Johannes Evangelista entdeckt werden, welches ins

3. Drittel des 15. Jahrhunderts zu datieren ist. Spuren weiterer

Medaillons zeigten sich an der Nordseite des Chores, sodaß

ursprünglich der Hauptaltar an den Wänden von den vier

Evangelistensymbolen umgeben vorzustellen ist. Unterhalb der

Medaillons umzog ein gelbes Vorhangmotiv auf weißem Grund und

zwischen marmorierten Halbsäulen das Presbyterium. Diese

malerische Ausstattung wurde aus Kostengründen und mit

Rücksicht auf den fragmentarischen Erhaltungszustand bis auf das

Medaillon des Johannes Evangelista bei der Neugestaltung wieder

übertüncht. Das Figurenprogramm entstand jedoch nicht zur

Erbauungszeit der gotischen Kirche, da sich darunter - über der

Feinputzschichte - eine erste weiße und eine grauweiße

Farbschichte nachweisen ließ. Man wird daher den Kirchenbau um

die Mitte des 15. Jahrhunderts ansetzen dürfen.