|

|

|

| CUENTOS DE LA MINA | |

|

Por Víctor Montoya |

|

| EL ULTIMO PIJCHEO | |

|

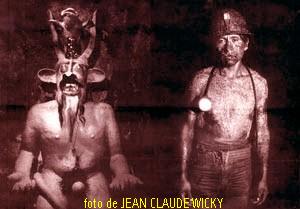

El minero, tras andar agazapado bajo las bóvedas del rajo, saltando profundos buzones y eludiendo las salientes de las rocas, llegó a la galería del Tío, la imagen diabólica del espíritu protector de la mina. Se sentó sobre el callapo, testigo mudo de los sufrimientos y las leyendas que encierran los socavones de la montaña, y sacó su ch’uspa de coca para pijchar por última vez.

El

Tío, acostumbrado a vivir entre galerías húmedas y oscuros pasadizos,

con temperaturas frías y temperaturas sofocantes, lo miró en silencio

pero atento a lo que hacía. El minero, consciente de que no podía

empezar a pijchar sin antes tributarle al soberano de las

tinieblas, arrojó un puñado de hojas de coca al pie de su trono, ch’alló

la galería y encendió dos k’uyunas con la misma cerilla; uno

para él y otro para ofrecérselo al Tío, quien no consumía las hojas

de coca para atenuar los efectos de la altura y el aire enrarecido en la

galería, sino para acompañar a los mineros que necesitaban confesarle

sus penas y alegrías. El

minero aspiró el humo del k’uyuna y tosió como si se

desgarraran sus pulmones, sorbió un trago de quemapecho y éste

se le endulzó en la boca, lo mismo que el akullico que mantenía

entre los molares y la mejilla. No pensó en nada. Se mantuvo tranquilo

y en silencio, hasta que de súbito, sin atinar siquiera a comprender lo

que sucedía, vio que el Tío se iluminó como una lámpara encendida.

Entonces, sólo entonces, aterrado por la imagen diabólica que lo

miraba sonriente, se levantó de un salto y se aprestó a salir de la

galería; pero el Tío lo atrapó con sus garras y, con una voz que

parecía salir desde el fondo de la montaña, le dijo: —¡Quédate!

No tengas miedo… El

minero, que por un instante parecía haber perdido el alma, volvió a

sentarse sobre el callapo, los nervios en tensión y los pelos de

punta. —Cálmate

—le dijo—. Sé que ésta es la última vez que vienes a pijchar

en mi galería. El

minero se quedó mirándolo de punta a punta. Era la primera vez que el

Tío se movía y hablaba con propiedades humanas. —Lo

que más me duele es que soy el último de los últimos mineros que han

quedado en el campamento, donde los techos de calamina, en las noches de

frío y ventarrón, parecen fantasmas clamando sus ayes de dolor

—explicó el minero, intentando desahogar las penas de su corazón—.

Ahora comprendo mejor que todo lo que un día tiene un principio, otro día

está condenado a tener su final..., un final que de seguro está ya

escrito en las hojas de la coca, porque todo lo que un día nos da la Pachamama, otro día nos lo quita el destino... El

Tío echó una bocanada de humo, reacomodándose en su trono labrado

entre las rocas de la galería. Se llevó las manos a la nuca y, mirándolo

como si se lo tragara con los ojos, preguntó: —Y

ahora que han cerrado las minas, ¿de qué te sirvieron tus ruegos a

Dios y a la Virgen del Socavón? El

minero, cuya fisonomía era distinta a la del indígena de tierra

adentro, se quedó callado y pensativo; tenía la barba crecida, los

ojos claros y la piel endurecida por las inclemencias del altiplano.

Escupió una saliva verdosa cerca de sus botas de agua, enderezó la

espalda, levantó la mirada, enseñó los dientes manchados por las

hojas de coca y contestó: —No

todos mis ruegos han sido escuchados ni todos mis deseos se han

cumplido. Mis sueños se han tornado en pesadillas y mi vida está

condenada a terminar entre quienes dejaron sus pulmones en las entrañas

de la tierra… El

Tío le escuchó atento, los ojos llameantes y las orejas en punta, como

quien trata de interpretar las palabras del viento, hasta cuando el

minero, que parecía haber terminado de pijchar, quiso levantarse

del callapo. Entonces el Tío se incorporó de su trono, lo abordó

por la espalda y le dijo en tono suplicante: —No

me abandones. Si contigo entré en los socavones, contigo quiero irme.

Soy tu hechura y formo parte de tu vida. —Eso no es cierto —negó el minero, enfrentándose al Tío cara a cara—. No te hice a mi imagen ni semejanza. Tú, que fuiste derrotado por el arcángel San Miguel y condenado a vagar entre las llamas del infierno, llegaste a las minas una noche de tormenta, acompañado por Juan del Valle, el prospector de la corona española que quiso encontrar los mismos filones de plata que otros explotaban a manos llenas en el Cerro Rico de Potosí. Trescientos años más adelante, tú, abandonado por el conquistador a tu suerte, te convertiste en el Tío de las minas y los mineros… —Eso

tampoco es cierto —replicó el Tío, pijchando hojas de coca y

haciendo chispear la brasa del k’uyuna en la boca—. No soy un

diablo traído en las carabelas de los conquistadores, sino la deidad

sagrada y mitológica de los urus, entre quienes cuidé de los animales

silvestres desde los albores del Mundo, hasta que cierto día, al

enterarme que los hombres me dieron la espalda para adorar a otro dios más

luminoso y poderoso, opté por vengarme de la traición acumulando el

fuego volcánico de las montañas, en cuyas entrañas atronaron voces más

fuertes que los truenos. Me cargué de coraje y de un solo resoplido

elevé huracanes de fuego y humo por los cielos. Pero el dios Inti, que

tenía más luminosidad que todos los fuegos juntos, resistió a mi

embestida, despejó los humos asfixiantes con su brillo y volvió a

iluminar el cielo y la tierra de los urus, devolviéndoles el amor y la

calma. Mas como soy un ser vengativo, que no soporta la traición ni el

olvido, decidí castigar de la manera más cruel a los descendientes de

los hombres que moldeé en arcilla a orillas del lago Uru-Uru. Así,

remontado en cólera y dispuesto a vengar mi honor herido, envié una

enorme serpiente por los cerros de la zona Sur; por las serranías de

Kala-Kala un lagarto con proporciones de dragón; por las pampas del

Este millares de hormigas voraces; y por la región Norte un sapo

gigantesco y terrible. Eran las cuatro plagas, como los jinetes del

Apocalipsis, dispuestos a cumplir con el holocausto del que no se salvaría

nadie. En ese trance apareció la ñusta

Anti-Wara, encandilada como una

flor hecha de fuego y de nácar, sin explicar de dónde venía ni qué

intenciones tenía; llevaba en la cabeza una diadema de arco iris y en

la mano una espada como símbolo de justicia; era blanca y esbelta; tenía

los cabellos recogidos en trenzas y la allmilla ceñida por una

aureola luminosa que desprendía aspas bajo la luz de la luna. Su poder

era tan grande y temible que, lanzando rayos mortíferos con su espada,

convirtió a los animales feroces en piedras y a las hormigas en arena;

a la serpiente, que reptaba sobre los cerros extendidos a lo largo de

Vinto y Chiripujio, la partió de un solo tajo, confundiendo su cuerpo

con las peñas y colinas; al lagarto, que avanzaba azotando el aire con

su cola de saurio y devorando con avidez los sembradíos y ganados, le

arrancó la cabeza del cuerpo y con su sangre formó la laguna de Kala-Kala,

que todavía hoy, a una hora determinada del atardecer, se torna rojiza

ante las miradas atónitas de los pobladores; al sapo de cuerpo ventrudo

y escamoso, que daba saltos arrasando todo cuanto encontraba a su paso,

lo mató con una honda cuya piedra se le clavó en el pescuezo como el

pedernal de una lanza; a las hormigas, que parecían hervir en un

hormiguero cerca del río Tagarete, las trocó en arenas y las esparció

en la pampa cual dunas arremolinadas por las corrientes del viento… —Es

decir, ¿las cuatro plagas fueron vencidas por los poderes divinos de la

ñusta Anti-Wara? —preguntó el minero, maravillado por el relato fantástico

del Tío. —Así

es, qhoya loco —contestó con un suspiro que le penetró en el

alma—. Muertos mis aliados, no tuve más remedio que esconderme en las

entrañas de la montaña, para evitar que la flamígera espada de la ñusta

Anti-Wara me fulminara el cuerpo. Desde entonces, como un monstruo

despreciado por la luz solar, habito en las entrañas de la cordillera

andina, donde los mineros me ayudaron a construir mi reino en medio de

la oscuridad y el silencio… —¿O

sea que tú eras Huari, el dios mitológico de los urus? —Así

es, qhoya loco —contestó hinchando el pecho con cierto aire de

orgullo y añoranza—. De dios protector de los urus y los rebaños

silvestres, me he convertido en el Supay protector y benefactor de los

mineros, quienes, merced a sus supersticiones y creencias

pagano-religiosas, me confunden con Lucifer y con la deidad protectora

de las riquezas de la mina, donde me tratan con temor, cariño y

respeto. El

minero clavó la mirada en el suelo y siguió pijchando las hojas

de coca, mientras el akullico, que parecía un puño encajado

entre sus molares y su mejilla derecha, empezaba a mezclarse con la lejía

y la saliva, para luego destilar su jugo estimulante y penetrar en la

sangre a través de las membranas mucosas de la boca, dándole una

sensación de bienestar y permitiéndole aliviar el sueño, la sed y el

hambre. Pasado un tiempo, el minero volvió a levantar la mirada, escupió

una saliva verdosa con la destreza de una llama y preguntó: —¿Y

desde cuándo te llaman Tío? —Desde

cuando los primeros mineros entraron en mi humeante cueva, horadando las

rocas como topos humanos. Aquí me encontraron transformado en roca de

la roca, en polvo del polvo y en barro del barro. Pero como ellos tenían

miedo a la oscuridad y el silencio, y cargaban ya en su mente las imágenes

demoníacas que les inculcaron los hombres blancos, reconstruyeron mi

imagen en cuarzo y barro mineralizado, dándome formas desproporcionadas

y terroríficas. Me pusieron ojos de cristal, cachos de macho cabrío,

orejas largas, nariz horrible, dientes sobrenaturales y un enorme pene

para penetrar las rocas y reventar las vetas. A mí, que era bello y

sumiso como la vicuña, me hicieron feo y feroz como el diablo del

infierno. Me bautizaron con el nombre de Tío y empezaron a rendirme

tributos y pleitesía. —¿Y

por qué? —indagó el minero, mirándolo de reojo y metiéndose una

hoja de coca en la boca. —¿Cómo

que por qué, carajo? —se enojó el Tío, acercando sus ojos hacia los

ojos del minero y levantando la voz que resopló en la galería—. Me

rinden tributo porque soy el amo y señor de los recintos de la

oscuridad y de las riquezas minerales que encierra el subsuelo. Soy uno

de los espíritus masculinos de la fertilidad que fecunda a la

Pachamama. Puedo ser dadivoso con quienes me rinden pleitesía con

sumisión y respeto, y puedo ser cruel con quienes me ignoran y no

cumplen sus obligaciones conmigo. Así, cuando tengo hambre, si no me

ofrendan sangre de llamas, corderos y gallos sacrificados, me trago a

uno de los mineros para saciar mi hambre y me bebo su sangre para

aplacar mi sed…. El pijcheo del primer viernes de cada mes,

como tú bien sabes, es una vieja costumbre a través de la cual se le

rinde honor a la Pachamama, la diosa andina de la tierra; pero también

es una forma de tributar alimentos a mi persona, porque soy dios y

diablo al mismo tiempo, y el único dueño de las vetas que los mineros

explotan en mis galerías. El pijcheo es una forma de

congraciarse conmigo, a fin de que los proteja de las enfermedades y los

ampare de los peligros… Ya sé que por ahí cuentan la leyenda de que

las hojas de la coca son los residuos de una doncella presumida, quien

solía burlarse del amor de los hombres incautos a poco de ofrecerles su

cuerpo y sus encantos, hasta que los yatiris y amautas del

incario, en su afán de evitar que los hombres perdieran la cabeza y se

quitaran la vida lanzándose al precipicio, solicitaron la muerte de la

doncella, cuyo cuerpo fue seccionado y enterrado en los descuelgues del

macizo andino. En esos mismos lugares, donde fueron enterrados sus

despojos, brotaron los arbustos verdes, que tenían la propiedad de

adormecer la mente de los hombres, saciar a los hambrientos, dar fuerza

a los cansados y hacer olvidar sus miserias a los desdichados. Así es

como los hijos del Sol, considerándola hoja prodigiosa y sagrada,

empezaron a masticar y extraer el jugo de la coca, no sólo con fines

medicinales, sino también con el propósito de rendirle culto a la

Pachamama, quien tuvo la gracia de trocar el cuerpo de la doncella en un

prodigioso arbusto. Durante la colonia, el pijcheo, que comenzó

como un acto sagrado entre los incas, se generalizó entre los mitayos

que trabajaban en la explotación de las minas, una tradición que se ha

conservado hasta nuestros días, debido a que los mineros que mastican

hojas de coca rinden más y comen menos... —Así

es, querido Tío —dijo el minero, manteniendo la distancia y el

respeto que siempre le ha tenido—. Tú eres el dueño y señor de las

riquezas minerales encerradas en los socavones, por eso te rendimos

culto y tributo, pijchando hojas de coca y ch’allándote

con botellas de quemapecho. Dos veces al año, a principios de

febrero y agosto, meses del diablo, preparamos convites especiales en tu

honor, ofrendándote, además de coca, alcohol y k’uyunas, la

sangre de una llama blanca sacrificada en la wilancha. La

ceremonia se realiza a la entrada del socavón. La tierra, en el lugar

de mayor tránsito, en el sitio donde fue hollada y violada por el

hombre, recibe ofrendas líquidas y sólidas para calmar tu ira y la ira

de la Pachamama. Se pijcha y se procede a la ch’alla,

rompiendo botellas de quemapecho. Asimismo se t’inkancha

con serpentinas y mixturas la achura, las vetas, los parajes, las

herramientas, tu cuerpo y tu trono, sin dejar de agradecer a la

Pachamama, quien nos alimenta con los frutos de su vientre. Al final de

la ceremonia, luego de quemar los huesos de la llama y aventar sus

cenizas hacia donde moran los mallkus de las montañas, se

saborean las delicias del qaraku, en medio de un ámbito saturado

por el humo de la q’oa. Al salir de la mina, como es de tu

conocimiento y consentimiento, nos entregamos desenfrenadamente a la

fiesta, en la que se baila y canta al ritmo de sicus, zampoñas y

tambores, acompañados de ingentes cantidades de quemapecho,

porque el alcohol, aparte de ser un medio de enlace entre las fuerzas

divinas y terrenales, es una bebida espirituosa que tiene el poder y la

magia de mostrarnos otro mundo distinto del que vemos cada día. El

Tío se paseaba por la galería, muy cerca de su trono, haciendo tric-trac

con sus pezuñas que rozaban sobre el ripio, mientras el minero, el k’uyuna

en la boca y la ch’uspa de coca en la mano, lo miraba de cuerpo

entero, iluminado por esa imagen diabólica que lo impactó desde el

primer día. El Tío estaba igual que siempre: las orejas largas y

puntiagudas, los cachos crecidos sobre la frente, la nariz retorcida,

los ojos saltones, las garras de felino y el pene grande y erecto. El

minero siguió sentado sobre el callapo, sin premuras ni

obligaciones laborales. Al fin y al cabo, era la última vez que estaba

con el Tío y la última vez que pijchaba en esa galería, donde

los mineros dejaron sus pulmones y su vida. El Tío, oscilándose como

el cabo de una vela y haciendo crujir las afiladas garras de sus dedos,

se acercó hacia el minero, y éste le disparó la pregunta: —¿Por

qué no permites que las mujeres entren en tu cueva? ¿Será porque

fuiste vencido por la ñusta Anti-Wara, quien, además de parecerse a la

Virgen del Socavón, convirtió en piedra a la serpiente, al lagarto, al

sapo y a las hormigas? —No

es por eso —contestó el Tío, volviéndose a sentar en su trono—.

No las dejo entrar por temor a que sus menstruaciones hagan desaparecer

las vetas y para evitar que la Chinasupay se me arrebate en una tormenta

de celos. El

minero se quedó pensativo, como poniendo en duda las palabras, pues sabía

que el Tío gustaba de las doncellas del campamento, y conocía sus

andanzas y aventuras amorosas, a cuan más osadas y despiadadas. —Ahora que estamos solos, hablando en intimidad de tus orígenes y de las ceremonias rituales, quisiera saber cómo y cuándo haces el amor con la Chinasupay, si siempre que entró en tu galería estás solo, como meditando en tu trono... —¡Deja

ya de preguntar, carajo! —exclamó el Tío. Frunció el ceño y enseñó

los colmillos, mientras el humo del k’uyuna le cubría la parte

superior del rostro. El

minero, de puro susto, amarró su ch’uspa y encorchó su

botella de quemapecho. Se levantó del callapo, consciente

de que él y el Tío eran los últimos que habían quedado en medio del

laberinto de las galerías. Quiso despedirse amigablemente, pero el Tío

lo agarró por los brazos y, suplicándole con gran dolor y lágrimas,

le dijo: —Llévame

ahora contigo. No quiero volver a ser roca de la roca, polvo del polvo

ni barro del barro... El

minero, aunque compartía el dolor del Tío, como si fuese su propio

dolor, se inclinó hacía atrás y balbuceó: —Si

la mina es tu reino y tu dominio, ¿por qué quieres irte ahora conmigo? El

Tío, cuya imagen era proyectada contra las rocas por la luz de la lámpara,

lo miró haciendo rotar sus ojos de cristal. Escupió la colilla del k’uyuna

y dijo a voz en grito: —¿No

te das cuenta que estás poseído, carajo? ¿Que estoy encarnado en tu

cuerpo, que formo parte de tu sangre y de tus huesos?... El minero quedó estupefacto. Se retiró asaltado por el pánico y abandonó la galería, sin volver la mirada hacia donde estaba el trono del Tío, quien, por última vez, soltó una carcajada diabólica que de a poco se fue tornando en el tañido de un llanto.

|

|