失敗經驗 |

||

| 都城嘉慕都城巴士 | ||

| Metro-Cammell Weymann(M.C.W.) Metrobus | ||

|

|

|

全球首部由主引擎驅動空調系統的雙層巴士, 由M.C.W.提供 |

新巴士被派往長途路線68X |

|

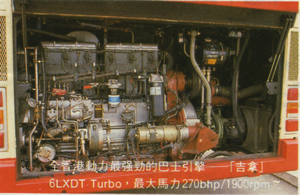

坊間不少有記載這部巴士的文獻, 開首第一句也是以「只聞樓梯響, 不見有人來」這十個字來形容這部都城嘉慕Metro-Cammell Weymann(M.C.W.) Metrobus雙層空調巴士, 皆因這部巴士遲遲也未能正式投入服務, 為失敗埋下伏線. 這部巴士的外表確實令人眼前一亮, 全車髹上獨特的色彩, 非常之吸引, 而且為了確保冷氣不容易流失, 巴士的上落車門均經過精心設計, 關上的時候能夠與車身緊貼, 與同款的普通巴士不同. 1986年底, M.C.W.為九巴提供一輛11米三軸空調巴士, 何解會是11米? 其實是有原因的, 皆因那年代香港巴士業內有一個趨勢, 就是覺得原本12米長的巴士不太靈活, 於是便向各大供應商提出將長度減少一米, 所以那時候各大供應商便大量供應11米長的底盤型號, 這個情況直至90年代中後期才改變, 各大巴士公司又再以12米巴士為主力了. 猶記得1980年代, 香港公共巴士政策有所改變, 當時香港所有巴士都只有兩條車軸, 長度有限, 所以載客量並不多, 眼見市民對公共巴士的需求殷切, 有見及此, 政府遂建議把巴士的法定長度增至12米, 並且改為三車軸的設計, 以減少路面的負荷, 當年三大巴士供應商「都城嘉慕」,「利蘭」和「丹尼士」便展開一場科技大戰, 紛紛從已有的兩軸巴士底盤上研究和開發出12米長的三軸巴士出來, 最後, 這場科技大戰就是由M.C.W.率先跑出, 皆因M.C.W.優勝在底盤和車身也是自己生產, 有別於其他廠商需要用另外的車身供應商, 所以時間上比別的廠家優勝. 六年後, 另一場科技戰再次展開, 今次比上次來得更複雜和艱巨, 今次並不是增加一條車軸那麼簡單, 而是在雙層巴士上加裝一部空調機, 技術來得更為複雜. 好了, 言歸正傳, 雙層巴士比單層巴士安裝空調系統來得更複雜, 因為雙層巴士的載客量是單層巴士的兩至三倍, 所以冷氣的供應量亦須作出同樣倍數的增加. 不知道是否因為68X這條長途路線不用經常將車門開關而導致冷氣流失, 所以九巴才把這部巴士編往該線行走. 新巴士採用馬力強大的「吉拿」(Gradner)6LXDT六汽缸柴油窩輪增壓引擎, 容積12700c.c., 最大馬力有270bhp(201KW), 最高轉數1900rpm. 這台引驚比起當年其他11米非空調巴士高出達50bhp, 這台引擎與當年還是西德的「超卓」(Sutrack)空調系統相配合, 相信大家對這套空調系統應不會感到陌生, 皆因除了在歐洲向負盛名之外, 也是當年九巴唯一的空調巴士車隊 - 行走啟德機場的單層巴士, 就是採用這牌子的空調系統, 而且非常可靠. Sutrack空調系統的設計特色, 就?讓副全自動調溫系統, 在電子自動調速器的配合下一可以保持車廂內的溫度跟車外環境相差11度之多; 而車廂內的溫度亦可由車長調較至適當水平. 這部巴士最大的特色就是空調系統由巴士的主引擎連接, 不同之前的獨立系統, 整副系統由當時尚未統一的西德Sutrack設計, 整個系統與當年機場單層空調巴士大同小異. 10部吹風機被放置在車尾引擎對上的位置, 佔去了下層車尾窗空間. 冷氣被吹風機猛力驅送, 經過車廂頂棚式冷氣糟, 送遍車廂每一個角落. 變速系統由Voith供應, 型號為DIWA851的3前速波箱. 值得一提的, 就是這部巴士是全港首部安裝有無間斷式照明系統, 還有就是, 下層車尾原設有6張座位, 但因被冷媒壓縮泵與蒸發器霸佔了太平門則的空間, 坐位需減少一半, 只得3個. 試車當日, 空調系統表現雖然不俗, 但行車表現明顯不滯, 自動波箱遲遲也不轉波與及轉高波後車子表乏力. 最終, 這部巴士於1987年初正式投入68X服務, 來往元朗與佐敦道碼頭之間, 豈料巴士在首日處女航第三轉68X旅程時, 便被九巴召回車廠, 從此「完蛋」. 直至現在, 相信已很難有機會夠找到他唯一一天正式服務接載乘客的珍貴照片了. 這部巴士究竟失敗在何處? 有兩種說法, 一是由於空調系統的冷凝器太細小, 未能配合強大的冷氣輸出, 更甚者是連波箱也一併被拖跨. 而另一個說法是, 該空調系統的三個壓縮器長時間同時開動, 引擎承受著很大的壓力, 導致行車效果受影響, 波箱本身立即吃不消, 常常損壞. 於是, 這部巴士就成為了M.C.W.唯一的一部空調巴士, 也是有史以來服務時間最短的一部空調巴士, 這部巴士其後被改裝為普通巴士續服役, 直至退役為止. 而M.C.W.直至1989年被別家車廠收購之後亦沒有再提供空調新車. |

||

|

|

|

| 「吉拿」6LXDT Turbo引擎是當年全港馬力最強的巴士引擎 | 車廂與一般普通巴士無異, 只是兩旁多了冷氣糟和全港首創無間斷式光管照明系統 | |