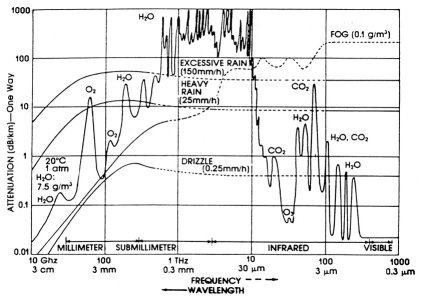

Die klassische Physik ermöglicht über die Maxwellschen Gleichungen die Beschreibung der Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle im Raum. Dabei ist die Variation an möglichen Frequenzen unersättlich. Ein Teil dieses Spektrums wird für die Distanzmessung verwendet und kann nach der Wellenlänge ungefähr in folgende Bereiche eingeteilt werden: Mikrowelle (10 bis 1cm), Millimeterwellen (10 bis 1mm ), infrarotes Licht (10 bis 1mm) und sichtbares Licht (0.8 bis 0.4mm). Signale mit noch kürzeren Wellenlängen, ultraviolette Strahlung und darunter, können nur begrenzt eingesetzt werden, da die Strahlung entweder stark von der Atmosphäre oder vom Objekt absorbiert wird. Wie die Dämpfung für den verwendeten Frequenzbereich aussieht, zeigt Abbildung 2.1.

Abbildung 2.1: Dämpfung durch atmosphärische Gase, Regen und Nebel. Quelle [2 ii)]

Die atmosphärischen Einflüsse wie Regen und Nebel kommen erst bei weiten Distanzen zum Tragen. Für den Nahbereichiii in geschützter Umgebung sind diese Störungen demnach von geringerer Bedeutung. Die Abbildung zeigt aber deutlich, dass für bestimmte Frequenzen die Gasabsorptioniv auch bei kurzen Distanzen nicht vernachlässigbar ist.

Die Bündelung der Wellen kann als weiteres Kriterium herangezogen

werden. So eignet sich das Beugungsgesetz am Loch, um den Öffnungswinkel

abzuschätzen. Ist dieser bekannt, kann damit die Strahlausdehnung

in einer bestimmten Distanz berechnet werden. Wird als Begrenzung der Strahlausdehnung

das erste Minimum des Beugungsmusters angenommenv,

so kann folgende Beziehung für den Öffnungswinkel g

aufgestellt werden [2

i)]vi:

![]() (2-1)

(2-1)

Es ist ersichtlich, dass mit kürzerer Wellenlänge l

bei gleichbleibendem Öffnungsdurchmesser D die Strahlausdehnung

kleiner wird. Um maximale Bündelung zu erreichen, wird daher eine

minimale Wellenlänge gewählt.

Mikrowelle / Millimeterwelle

Die Bezeichnung der Wellen mag verwirrend sein, da, entgegen ihrem Namen, die Mikrowelle im cm-Bereich liegt und somit auch die längere Wellenlänge besitzt als die Millimeterwelle.

Die Verwendung von Millimeterwellen zur Distanzmessung hat sich gegenüber den Mikrowellen ausgeweitet, seit höhere Frequenzen technologisch kein Problem mehr darstellen. Der Vorteil einer kürzeren Wellenlänge liegt darin, dass eine kleinere Beugung und somit eine bessere Geradlinigkeit und laterale Auflösung erzielt werden können. Dazu kommt eine mögliche Vergrösserung der Modulationsbandbreite oder eine Verminderung der Impulsbreite, welche die Genauigkeit steigernvii.

Wie aus Abbildung 2.1 ersichtlich ist, muss die Frequenz in einem sogenannten elektromagnetischen Wellenfenster liegen, einem Bereich mit relativ geringer Absorption, um die Verluste klein zu haltenviii. Diese Frequenzen sind von Land zu Land unterschiedlich normiert. Ein Frequenzband im Mikrowellen-Bereich, welches in Industrie, Wissenschaft und Medizin (ISM - Band [13 ii)]) verwendet werden darf, liegt bei 24GHz.