|

|

Vergleichstest Zephyr

750 gegen Z 650

IM LAUFE DER ZEIT

( aus PS 3/1991 )

Die handliche, durchzugsstarke

Kawasaki Z 650 von 1976

ist die Basis der neuen

Zephyr 750.

Kann dieses Konzept heute

noch überzeugen ?

Es gibt Motorräder,

die Dich einfach fesseln. Sie reißen mit, ihre Formen

prägen sich ein, und Du träumst von ihnen. Später,

wenn es sie nicht mehr gibt, erzählst Du Legenden über

sie und wünschst ihre Wiederkehr. Wenn sie dann eines

Tages doch wieder vor Dir stehen, als brandneue Modelle

sogar, bist Du elektrisiert und fängst wieder an zu

träumen.

Wie auf der IFMA

im Herbst 1990, als Du auf dem Kawasaki-Stand beim Anblick

der neuen Zephyr 750 glaubst, wieder die Z 900

vor Dir zu haben. Wie ein Blitz trifft Dich die Erinnerung.

Diese Formen kennst Du doch. Fast alles stimmt, aber war

sie damals nicht viel größer ? |

Aber

halt, da gab es doch noch eine kleine 650er, die wieselflink

durch die Kurven streifte und ihren Fahrer niemals so überforderte

wie die 900er. Hat Kawasaki die beiden etwa vereint, neu

ausgestattet und damit das Traummotorrad von einst verwirklicht

?

Um dies zu erfahren, haben wir eine Z 650 von 1978 herangezogen

und die neue 750er mit ihr auf Testfahrt geschickt.

Die modernisierte

Technik wurde geschickt in dem alten Kleid verpackt.

Der Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen

täuscht vor, mit dem alten Gestell völlig baugleich

zu sein. |

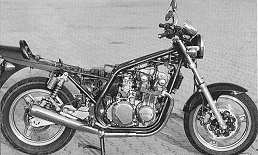

Wie Geschwister:

Die Linienführung zeigt die Verwandtschaft zwischen

der Zephyr (links)

und der

Z 650

|

Erst wenn Tank,

Sitzbank und Seitendeckel demontiert sind und ein genauer

Blick die Rohrführung streift, wird deutlich. daß

es neu gezeichnet wurde. Die Rohre sind massiver als früher,

sie umlaufen den Motor wie ein Käfig, und die beiden

Schleifen des Rahmenrückgrats setzen nicht mehr am

unteren, sondern am oberen Ende des Lenkkopfs an. Sie sind

durch Dreiecksverbände und Knotenbleche mit dem unteren

Ende verbunden. So ist der Lenkkopf in einen Verbund von

sechs Rohren eingebettet. Das Vorderrad wird nun von einer

Gabel mit modernen 41 Millimeter Standrohrdurchmesser geführt.

Hinten übernimmt eine massige Leichtmetall-Kastenschwinge

mit Exzenter für die Kettenspannung die Radführung,

die Feder- und Dämpfungsarbeit teilen sich aber ganz

konservativ zwei seitliche Federbeine. |

Der Rahmen

der Zephyr 750 ist wesentlich

massiver,

der Motor trägt die Stilelemente

von der

900er

|

Speichenräder,

schmale Reifen, hinten Trommelbremse, zusätzlicher

Kickstarter

bei der

Z 650

|

|

Das Motorrad

rollt auf 17- Zoll-Rädern, vorn mit drei Zoll, hinten

mit vier Zoll breiten Felgen und Reifen im neuzeitlichen Niederquerschnitt-Format:

120/70-17 vorn, 150/70- 17 hinten.

Für die Verzögerung

sorgen vorn zwei gelochte, schwimmend gelagerte Gußscheiben

mit 300 Millimetern Durchmesser, die von Doppelkolben-Schwimmsätteln

mit unterschiedlich großen Radbremszylindem umfaßt

werden. Hinten nehmen gleiche Sättel eine 230er Scheibe

in die Zange. Soweit die auffälligsten Neuerungen.

Die

Liebe steckt im Detail des Nostalgikers. Auf den fast unverändert

von der alten Z 750 – einer Weiterentwicklung der Z 650 aus

dem Jahr 1982 – übernommenen Motor wurden die wie Schnekkenhäuser

geschwungenen Ventildeckel der Z 900 aufgesetzt und auch deren

rundlichere Kühlrippen gewählt. Der Motor ist vornehm

graublau lackiert, mit herrlich polierten Seitendeckeln. Vor

ihm ist ein formschöner Ölkühler montiert,

der das Schmiermittel nicht etwa durch schnöde Schläuche,

sondern durch verchromte Leitungen zugeführt bekommt.

Die zwei Uhrenschalen haben die Form, die schon früher

den Blick des Fahrers von der Strasse locken konnte. Noch

dazu sind sie voll verchromt, wie auch die Spiegel und die

tropfentörmig gestylten Blinker. Zierliche Leichtmetall-

Fussrasten, dazu ein eng verlegter Auspuff mit zwei dünnen

Enddämpfern lassen die Maschine schlank wirken. Wer von

der alten 650er umsteigt, auf der die tief und vorn angebrachten

Fussrasten und der relativ hohe und breite Lenker eine aufrechte

Sitzposition erlaubt, dem fällt sofort auf, daß

es bei der neuen kompakter und sportlicher zugeht. Aber die

Sitzhaltung ist bequem, alles liegt ergonomisch günstig. |

Der Anlasser

erweckt dann das altbekannte Aggregat zum Leben. Wie schon

in früheren Tagen, als der Motor noch in den alten Modellen

seinen Dienst verrichtete, legt er nach wie vor unwillige

Kaltlaufeigenschaften an den Tag. Der Choke sitzt aber nun

nicht mehr am Vergaser, sondern in der Schaltereinheit der

linken Lenkerarmatur und ist leicht mit dem Daumen zu bedienen.

Wenn

der Zephyr-Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat, wird

er zum Erlebnis allererster Klasse. Wie der alte 650er kann

er ab 3000 Touren im fünften Gang bewegt werden, nur

dreht er noch 1000 Umdrehungen weiter, bis 10 000/min. |

Ausserdem reagiert

er über die modernen Gleichdruck-Flachschiebervergaser

doch wesentlich spontaner auf die kleinste Bewegung des

Gasgriffs. In dem gesamten nutzbaren Drehzahlbereich legt

er völlig gleichmässig zu. Setzte der alte Motor

durch seinen voll gleitgelagerten Kurbeltrieb zu seiner

Zeit Masstäbe in Sachen Laufruhe, wirkt er gegen seinen

neuesten Ableger wie ein Rauhbein. Dies liegt wohl nicht

zuletzt an der Silentblocklagerung im neuen Fahrgestell,

während der Motor irn alten noch starr verschraubt

war.

Ihrer um fünfzehn Jahre älteren Schwester zieht

die Zephyr in allen Bereichen davon, obwohl die 650er auch

nur sechs Pferde weniger hat. Leider konsumiert das neue

Motorrad aber geringfügig mehr Benzin als das alte.

Wie bei der Z 650, ist auch bei der Zephyr die Gesamtübersetzung

sehr kurz, was zusammen mit der sehr gelungenen Motor-Abstimmung

für schaltfaules, zügiges Fahren sorgt. Die Gänge

rasten mit kurzen Schaltwegen weich und sicher ein,wesentlich

besser als bei der alten.

Das Fahrwerk

der Z 650 war seinerzeit vielleicht das beste, was die Japaner

auf öffentliche Strassen brachten. Es ließ sich

bis Höchstgeschwindigkeit sicher fahren, war trotzdem

ausgesprochen handlich und beutelte nicht mit gnadenloser

Härte. Heute gelten andere Maßstäbe. |

Auf der Z650

sitzt der

Fahrer auch

bei zügiger

Fahrweise

klassisch

aufrecht |

|

Die Zephyr

erlaubt

Die Zephyr

erlaubt

dynamische

Fahrweise,

die Bodenfreiheit

reicht aus

|

Der Geradeauslauf

ist kein Thema mehr, das muß jeder Hersteller beherrschen.

Handlichkeit ist gefragt. 17 Zoli ist heute das Standardmaß

der Räder, da darf auch die Zephyr keine Ausnahme machen.

Und sie enttäuscht nicht. Sie lässt sich wesentlich

leichter umlegen als die 650er, wirkt aber zunächst etwas

nervös. Nach wenigen Kilometern Eingewöhnung fühlt

sich der Fahrer aber pudelwohl. Dann eilt die Fuhre wie an

der Schnur gezogen durch jede Biegung. Bis Höchstgeschwindigkeit

kann sie sowohl solo als auch zu zweit so gut wie nichts aus

der Ruhe bringen.

Bis

etwa 170 km/h ist die alte auch für heutige Verhältnisse

ein Musterbeispiel an Zielgenauigkeit und liegt wie ein Brett.

Darüber kommt eine leichte Unruhe im Lenkkopfbereich

auf, aber sie schaukelt sich keineswegs auf. Weder Längs-

noch Querrillen können ihr etwas anhaben, und provozierte

Lenkerunruhe klingt sofort ab. Dieses Phänomen mag an

dem hohen und breiten Lenker liegen, der den Fahrer bei Höchstgeschwindigkeit

zu einem Dauerklimmzug zwingt. Schnelles Fahren ist auf der

Zephyr durch die kompaktere Sitzhaltung wesentlich angenehmer. |

Es gibt aber

eine Übung, die die alte Kawasaki besser kann. Durch

den breiteren Vorderreifen und dem kleineren Raddurchmesser

neigt die

Zephyr bei plötzlichem

Bremsen der Kurve zum Aufstellen. Das ist der 650er völlig

fremd. Dafür gehören die neuen Bremsen zum Feinsten.

Der Druckpunkt ist eindeutig zu spüren, die Kraft von

zwei Fingern reicht völlig, und die Bremswirkung ist

vehement. Zu allem Luxus lässt sich die Hebeleinstellung

per Exzenter wie auch am Kupplungshebel vierfach verstellen.

Vor fünfzehn Jahren mußte die Bremshand noch fest

zupacken und erzielte trotzdem weniger Wirkung. Hier ist die

deutlichste Entwicklungsleistung der Ingenieure zu bemerken.

Die hintere Bremsanlage arbeitet bei beiden Maschinen gut

dosierbar und ohne das Hinterrad zum Stempeln zu zwingen. |

Die massige

Kastenschwinge

und die neuen

Federbeine

sorgen bei der

Zephyr für

saubere Radführung

|

Die vordere

Bremsanlage

mit 300 mm

Scheiben

verzögert

die

Zephyr

vorbildlich |

Bei den Federelementen

haben die Ingenieure ebenfalls viel dazugelernt. Wer Bedenken

gegenüber der Leistungsfähigkeit der zwei einzelnen

Federbeine hatte, weil doch heute ein Zentralfederbein modern

ist, verliert sie nach der ersten Probefahrt. Die aufwendigen

Kayaba-Elemente lassen sich in der Federbasis fünffach,

in Druck- und Zugstufe je vierfach verstellen. Und zwar sehr

eftektiv. Wir haben im Solobetrieb je nach Fahrergewicht mit

der Federstellung zwei bis drei, Zugstufe eins bis zwei, Druckstufe

eins das beste Fahrverhalten erzielt. Im Zweimannbetrieb sollte

die Federbasis auf maximaler Höhe stehen, die Zugstufe

auf drei und die Druckstufe auf vier. An der 650er lässt

sich nur die Federbasis verstellen. Für den Solobetrieb

reicht die Dämpfung noch aus, im Zweimannbetrieb – für

den sich beide Maschinen in punkto Platzangebot gut eignen

– ist sie aber völlig überfordert. Die Maschine

wippt, und die Federung schlägt durch.

Die

Gabel der Zephyr mit ihren 41 Millimeter starken Standrohren

ist nicht verstellbar. Zwar ist sie verwindungssteifer als

die alte 36er und spricht wesentlich sensibler an, dazu ist

sie in der Zugstufe besser gedämpft, aber die Federrate

ist eindeutig zu weich gewählt. Bereits im Solobetrieb

und bei winterlichen Temperaturen schlägt sie beim harten

Bremsen durch. |

|

Der Vergleich

zeigt, daß ein 15 Jahre altes Konzept mit diversen technischen

Neuerungen auch heute noch überzeugen kann. Aber paßt

die Zephyr überhaupt in unsere Zeit, in der Motorräder

mit gleichem Hubraum heutzutage volle 100 PS leisten und hinter

deren Verkleidung selbst Tempo 200 und mehr ein Kinderspiel

ist ? Eindeutig

ja. Sie ist eine Fahrmaschine, die im Alltag in fast allen

Belangen rundum überzeugt, und daß

zu einem sehr günstigen Preis.

Viele hatten geglaubt,

das Universalmotorrad sei tot, aber die Zephyr zeigt, daß

dies ein Irrtum war. Auf der Landstrasse erfreut sich der

Zephyr-Pilot eines erwachsenen Motorrades, das dank der überzeugenten

Durchzugskraft des Motors und der Fahrwerksqualitäten

wie einst die Z 650 die klotzigen PS-Monster verblüffen

kann.

In Japan

versprechen sich die Marktstrategen einiges von der nackten

Schönheit. Dort gibt es als Zubehör Tank und Sitzbank

in original Z 900-Form und –Lackierung, dazu einen Vierrohrauspuff.

Und da fängst

Du wieder an zu träumen. Von einer Zephyr mit 82 PS aus

903 ccm Hubraum, mit einer einstellbaren Gabel, Fünfspeichen-Rädern

im Campagnolo-Design, 320er Bremsscheiben und vier schlanken

Auspuffrohren. Aber vielleicht stehst Du irgendwann wieder

einmal elektrisiert vor dem Kawasaki-Stand. |

Imre

Paulovits

|

Datenspiegel

Z 650 und Zephyr 750 (207 KB)

|