Lunghi mesi, per Verdi, seguirono

all’insuccesso e furono per lui molto penosi. Non riuscì a superare

scoraggiamento e depressione: nulla, pareva, avrebbe potuto distogliere

il musicista dal suo solitario dolore.

Una sorta di abulia gli impediva

di mangiare, di cercare il conforto e la compagnia degli amici, perfino

di lavorare. In questo stato d’animo, come avrebbe affrontato il prossimo

impegno che l’attendeva e che gli derivava dal contratto sottoscritto con

Merelli? Un nuovo libretto, infatti, gli era stato proposto, dal titolo

Il

proscritto, ma Verdi per lungo tempo non vi mise mano.

Ma nuove circostanze avrebbero contribuito

a risollevare lo spirito del musicista da una situazione per lui tanto

angosciante.

Merelli aveva affidato un libretto

di Temistocle Solera, riguardante la storia del re babilonese Nabucodonosor,

al musicista tedesco Nicolai, il quale tuttavia non aveva accettato di

musicarlo. L’impresario pensò allora di attuare uno scambio tra

i soggetti destinati ai due musicisti: diede a Nicolai il libretto del

Proscritto

e si incontrò quindi con Verdi. Secondo quanto riferirà lo

stesso Verdi, Merelli gli disse:

Ecco qui il libretto di Solera!

Un così bell’argomento, e rifiutarlo! [...] Prendi, leggilo [...]

e poi me lo riporterai.

Prosegue il musicista:

Rincasai e con un gesto quasi violento

gettai il manoscritto sul tavolo, fermandomici ritto in piedi davanti.

Il fascicolo cadendo sul tavolo stesso si era aperto: senza sapere come

i miei occhi fissano la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia

questo verso: "Va pensiero sull’ali dorate". Scorro i versi seguenti e

ne ricevo una grande impressione [...] Leggo un brano, ne leggo due: poi,

fermo nel proposito di non scrivere, faccio forza a me stesso, chiudo il

fascicolo e me ne vado a letto! [...] Il sonno non veniva; mi alzo e leggo

il libretto, non una volta, ma due, ma tre, tanto che al mattino si può

dire che io sapevo a memoria il libretto di Solera.

Verdi si entusiasmò per quelli

che gli parvero i due pregi più rilevanti del soggetto, ossia la

bellezza della storia narrata e la grandiosità di alcune scene.

Ben presto la decisione fu presa e il musicista iniziò alacremente

a mettere in musica le vicende di Nabucco.

Com’era già accaduto per Oberto,

Verdi ebbe l’appoggio efficace e prezioso di Giuseppina Strepponi, che

avrebbe interpretato nella nuova opera il ruolo femminile principale, quello

di Abigaille, ruolo che, richiedendo tra l’altro notevole temperamento

drammatico, la cantante considerò particolarmente congeniale ai

suoi mezzi vocali, quasi fosse stato progettato su misura per le sue caratteristiche

tecniche ed espressive.

Qualche controversia sorse con Merelli

circa la data di rappresentazione dell’opera. L’impresario intendeva infatti

diluire le spese di gestione della stagione scaligera, procrastinando la

messa in scena di Nabucco e spostando di conseguenza la "prima"

dal marzo 1842 all’inizio dell’anno successivo. Dopo reiterate insistenze

e accese discussioni con l’impresario, Verdi ottenne infine la riconferma

della data originaria; Merelli, dal canto suo, gli annunciò che,

per contenere le spese, avrebbe utilizzato per l’opera costumi e scenari

"di seconda mano", provenienti cioè da altri allestimenti teatrali.

Le prove iniziarono nella seconda

metà di febbraio. Si instaurò subito nel teatro, tra professori

d’orchestra e cantanti, un clima di tensione, di attiva partecipazione

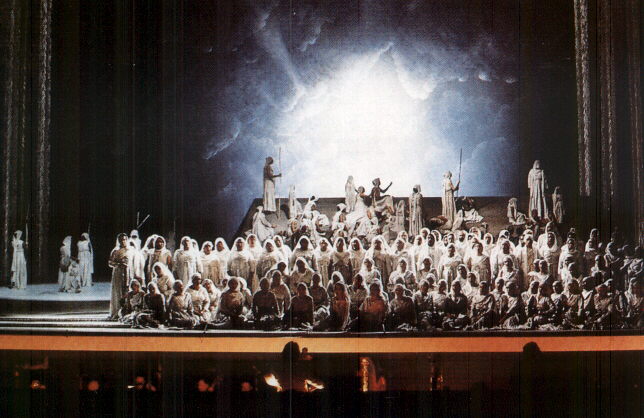

e di straordinario impegno; la prima esecuzione, che ebbe luogo il 9 marzo

1842, riscosse grande successo, fu un vero e proprio trionfo. Verdi stesso

ne fu entusiasmato:

Con quest’opera si può veramente

dire che ebbe principio la mia carriera artistica: e se dovetti lottare

contro tante contrarietà è certo però che il Nabucco

nacque sotto una stella favorevole giacché anche tutto ciò

che poteva riuscire male contribuì invece in senso favorevole [...]

costumi raffazzonati alla meglio riescono splendidi! Scene vecchie, riaccomodate,

sortono invece un effetto straordinario [...]. La prima scena del tempio

in specie produce un effetto così grande, che gli applausi del pubblico

durano dieci minuti!

Si

rafforzano, in Nabucco, alcune delle peculiarità già

fuggevolmente delineate in Oberto e che avrebbero in seguito contraddistinto

e caratterizzato l’opera del maestro: una tensione drammatica che scaturisce

da profonda connessione e compenetrazione fra il testo e la sua espressione

musicale, attraverso le quali Verdi realizza una perfetta sintesi espressiva;

l’utilizzazione del coro in ruoli di primo piano, con funzioni narrative

fortemente accentuate. Si

rafforzano, in Nabucco, alcune delle peculiarità già

fuggevolmente delineate in Oberto e che avrebbero in seguito contraddistinto

e caratterizzato l’opera del maestro: una tensione drammatica che scaturisce

da profonda connessione e compenetrazione fra il testo e la sua espressione

musicale, attraverso le quali Verdi realizza una perfetta sintesi espressiva;

l’utilizzazione del coro in ruoli di primo piano, con funzioni narrative

fortemente accentuate.

Inoltre, la sinfonia che introduce

l’opera racchiude in sé i principali temi musicali che, nello svolgimento

della vicenda teatrale, ne rappresenteranno i punti salienti che puntualizzeranno

il percorso narrativo. Si rilevano peraltro, nell’opera, momenti imitativi

di autori all’epoca già noti e stimati dal pubblico dei teatri di

tutta Italia, come Bellini e Donizetti; tuttavia la personalità

di Verdi acquista una maggiore consistenza e originalità.

Lo straordinario successo di Nabucco

(8)

rappresentò anche l’inizio della progressiva, crescente celebrità

di Verdi. Il pubblico si impossessò immediatamente dei brani più

orecchiabili, li diffuse e ne decretò la popolarità. Ma c’è,

nella nuova opera, un altro elemento che, senza dubbio – e molto probabilmente

senza che il musicista stesso l’avesse scientemente evocato – contribuì

in modo determinante a convogliare verso Verdi simpatie e favori del pubblico.

Il reale protagonista di Nabucco è, infatti, il popolo ebreo

che esprime, con il suo canto, la nostalgia per la patria perduta e il

dolore per l’oppressione a cui era sottoposto a causa della schiavitù

impostagli da un oppressore straniero.

Ebbene, nelle vicende narrate nell’opera,

e soprattutto in quei "clivi" e "colli" invocati dal coro nel "Va pensiero",

chi assistette all’opera di Verdi individuò le proprie terre, i

propri luoghi conquistati e dominati da popoli stranieri; la gente di Milano

riconobbe se stessa, sottomessa al giogo austriaco. E tutto ciò

in un periodo già fortemente segnato da accese aspirazioni all’indipendenza

nazionale.

Ciò che emerge, dopo l’esperienza

di Nabucco,

sono i sentimenti elementari del

Risorgimento che trasposti in un’allegoria di immediata risonanza popolare

diventano dialettica di valori morali [...] È il procedimento che,

con i più diversi contenuti, si ritrova in tutto Verdi fino all’Aida

compresa e che fa delle sue opere il solo fatto socialmente unitario che

l’arte italiana dell’Ottocento abbia conosciuto, il solo in cui il quarto

stato abbia fatto sentire la sua voce senza complessi di inferiorità.

(9)

Verdi

rappresentò in tal modo, e fu di fatto l’interprete, della prima

fase del nascente Risorgimento italiano, e il coro del Nabucco divenne

il simbolo di una patria ridotta in schiavitù, ma attraversata da

una potente volontà unitaria di liberazione. Verdi

rappresentò in tal modo, e fu di fatto l’interprete, della prima

fase del nascente Risorgimento italiano, e il coro del Nabucco divenne

il simbolo di una patria ridotta in schiavitù, ma attraversata da

una potente volontà unitaria di liberazione.

Oltre alla popolarità, e al

traguardo artistico raggiunto dal compositore, altri aspetti furono gratificanti

per Verdi: Nabucco venne incluso nel cartellone scaligero del 1843,

in apertura di stagione e se ne realizzarono ben 57 repliche. Per la ripresa

dell’opera Merelli gli propose un contratto nel quale la cifra del compenso

non venne precisata: fu indicata dallo stesso Verdi, dopo che questi ebbe

chiesto consiglio a Giuseppina Strepponi – con la quale il rapporto di

amicizia e stima si era nel frattempo fatto sempre più stretto –

in 8000 lire austriache, che corrispondevano a quanto percepito da Bellini,

peraltro già famoso, per la sua Norma.

Dopo Nabucco, inoltre, Verdi

fu ospite contesissimo di parecchie famiglie dell’aristocrazia milanese,

oltre che degli editori Ricordi e Lucca. Fu accolto nel salotto della contessa

Maffei, come in quelli delle contesse Appiani, Marignano, Emilia Morosini

e di sua figlia Giuseppina, futura contessa Negroni Prati. (10)

Il musicista instaurò in tal

modo una serie di rapporti che si tramutarono anche in profonde amicizie

che avrebbe coltivato, anche epistolarmente, per lungo tempo, in alcuni

casi – come in quello con la contessa Maffei – per tutta la vita.

L’eco dell’accoglienza riservata

a Nabucco giunse rapidamente anche ad altri teatri: entro breve

tempo la direzione della Fenice gli chiese di comporre un’opera per Venezia,

invito che il musicista accolse con entusiasmo.

Infine, dopo Nabucco, Verdi

fece una breve apparizione a Busseto, dove fu letteralmente osannato.

Andò

pure a Bologna per assistere a una esecuzione dello Stabat Mater

di Rossini diretto da Gaetano Donizetti. In tale occasione conobbe il musicista

pesarese, e su questo incontro scrisse alla contessa Emilia Morosini: Andò

pure a Bologna per assistere a una esecuzione dello Stabat Mater

di Rossini diretto da Gaetano Donizetti. In tale occasione conobbe il musicista

pesarese, e su questo incontro scrisse alla contessa Emilia Morosini:

[...] Sono stato a visitare

Rossini il quale mi ha accolto assai gentilmente e l’accoglienza mi è

parsa sincera. Comunque sia, io ne sono stato contentissimo. Quando penso

che Rossini è la reputazione vivente, io mi ammazzerei e con me

tutti gli imbecilli... Oh, è una gran cosa essere Rossini! (11)

____________________

(8) L'opera venne stampata

da Ricordi con questa dedica: “Posto in musica e umilmente dedicato a S.A.I.

la serenissima Arciduchessa Adelaide d'Austria, il 31 marzo 1842, da Giuseppe

Verdi”. Il musicista ricevette da Ricordi un compenso di 3000 lire austriache.

(9) F. D'Amico, “I casi della

musica - Verdi e il quarto stato”, in L'opera italiana; riportato in R.

Tedeschi, “Verdi. Risorgimento e decadenza”, in Storia d'Italia, Einaudi,

Torino 1973.

(10) Nei “salotti” milanesi

dell'epoca, vere e proprie “fucine culturali” più che luoghi d'incontro

mondani, si riunivano spesso letterati, pittori, scultori, musicisti e,

specie in quello della Maffei, alcuni patrioti italiani, impegnati nelle

nascenti società segrete - come la “Giovane Italia” di Mazzini -

che cospiravano in favore della liberazione e dell'unità d'Italia.

(11) In tempi successivi,

pare che anche Rossini, con quel particolare senso dell'umorismo che lo

contraddistingueva, abbia espresso un giudizio su Verdi, definendolo “compositore

con l'elmetto”; alludeva probabilmente al copricapo dei numerosi guerrieri

spesso presenti nelle opere di Verdi e a una certa qual “rudezza” sonora

da lui rilevata nei lavori verdiani. A proposito di una partitura di Verdi

(pare si trattasse di quella dell’opera Attila) Rossini disse: “Se

non mi fosse stato noto il nome del compositore, avrei scommesso che si

trattasse di un colonnello di artiglieria”.

____________________

|

Stai ascoltando l'Ouverture

dal Nabucco

|

|