eksotika

dotkom

Eksotika

dotkom menangkap gambaran manusia dalam suatu jaringan relasi

persoalan, tentu saja, eksotika dotkom adalah juga soal yang

diturunkan dari penanda semacam "http://www.eksotika.com".

Agus Suwage, seniman yang sering melibatkan gambaran dirinya

jadi bagian persoalan karyanya, menarik kita pada situasi penyangsian,

di situ, gambaran potret diri memang bisa dilihat sebagai 'identitas',

tapi sesungguhnya adalah persoalan 'identifikasi'.

Agus Suwage memang tidak pernah jera menggambar(kan) dirinya

sendiri, atau membenturkan perkara personalnya pada wilayah

diskusi bersama, makanya, ihwal wilayah ini jadi perkara sensitif,

di masa kini, wilayah/tempat itu jadi (seolah) tak berbatas

dan hanya dihidupi oleh gairah 'percepatan' (waktu), dan proyek

eksotika dotkom coba menantang itu.

(Rizky A. Zaelani, kurator)

turmoilisrockingmycountry

(gonjangganjingnegeriku) acrylic on canvas, (9) X 145 X 286

cm, 1998 - 2000

Perjalanan

Herry Dim

Menembus Kemarahan

Oleh : I. Bambang

Sugiharto

Diantara

sekian lukisan Herry Dim yang langsung menyergap sensasi visual

tentunya adalah rangkaian gambar besar berjudul “gonjangganjingnegeriku”.

Lukisan “gonjangganjingnegeriku”

bukanlah serangkaian baliho. Kalau pun kita menganggapnya baliho,

ia adalah baliho yang mengecoh. Gambar-gambar raksasa pada latar

depan barangkali mesti dilihat justru sebagai latar belakang.

Sedang kotak-kotak semiotis kecil pada bagian atas tiap bilahnya

agaknya mesti dilihat sebagai latar depan.

Saya melihat focus sesungguhnya terletak di sana : pada

kotak-kotak yang senyap itu, bukan pada hingar-bingar besar

sekelilingnya. Bentuk berbagai figur dengan sapuan besar dan

kasar dalam kanvas-kanvas raksasa itu memang tampak seperti

potret yang verbal dan wantah dari situasi krisis Indonesia

di masa peralihan tempohari. Pelukisan yang nyaris sangat harfiah

itu sekilas membuatnya tak lebih dari poster jalanan dari kaum

pergerakan atau grafiti kemarahan bersimbah darah pada dinding-dinding

kota dari para vandalis.

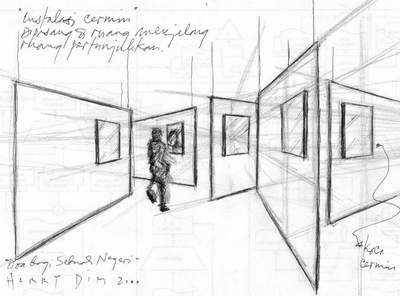

Coretan sketsa Herry Dim untuk karya

"Instalasi Labirin"

, Galeri Nasional,

Jakarta, Agustus 2000 |

Tapi

tentu bukanlah Herry Dim bila hanya berhenti di situ. Ada proses

emosional menarik yang telah melahirkan karya-karya itu. Tapi

juga kesan itu bisa menjadi lain bila semua kita tarik ke arah

figur-figur kecil pada tiap kotak di setiap bilah kanvas itu.

Lukisan-lukisan itu lahir dari kekecewaan, bukan hanya atas

situasi kemelut Indonesia, tapi terutama atas ketidakhadiran

si pelukis sendiri di saat kemelut itu berkobar membakar negerinya

(saat itu ia sedang berada di luar negeri). Format besar kanvas,

karenanya, memberinya semacam sense of involvement, rasa

keterlibatan pada realitas yang lebih besar. Dan kenyataan bahwa

tiap kali ia melanjutkan proses melukisnya persis saat matahari

berada di atas ubun-ubunnya -yang membuatnya terpanggang sinar

matahari selama proses itu- membuat seluruh proses melukis itu

bagai sebuah ritual aneh : barangkali semacam proses meledakkan

kemarahan, merajam diri dengan rasa bersalah yang tak jelas,

serentak menyiangi jaringan kemelut batin itu, merenungi tiap

buhul jaringan tersebut, yang lantas bermuara pada bentuk ikon-ikon

mungil pada tiap kotak kecil di tengah hiruk pikuk gambar besar

itu.

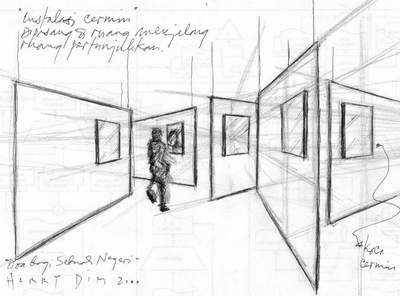

Coretan sketsa Herry Dim untuk karya kola-

borasinya, "Doa bagi Sebuah

Negeri ", bersa-

ma seniman lain, Galeri Nasional, Jakarta,

Agustus 2000 |

Ikon-ikon

kecil seperti mulut, korek-api, tangan mengepal, batu, wajah

Ninja, dsb., itu seperti setiap kali tiba-tiba membekukan gerak

gejolak pada tiap bilah, membuat kita tersentak dan berhenti

sejenak, keluar dari fenomen lalu barang sekelebat melongok

essensi-essensi dari tiap gejolak.

Menarik, juga oleh sebab ikon-ikon itu digarap dengan teknik

berbeda : drawing yang halus dan intens, berlawanan dengan

sapuan-sapuan kuas sekelilingnya yang liar dan kasar. Dan umumnya

ikon-ikon itu pun hitam putih saja, kontras dengan sekelilingnya

yang penuh warna : seperti ajakan masuk sesaat ke dalam kesenyapan

di antara gemuruh teriakan, atau seperti jendela-jendela essensi

yang ditemukan setelah menerobos kabut kemelut emosi.

Yang lebih menarik lagi adalah bahwa pada ikon daun sirih, lalu

cabe, bawang putih dan bawang daun, mulai ada warna lain, tidak

lagi hitam putih. Sepertinya di situ perenungan sampai pada

sejenis optimisme baru?

Dan bila dilihat bahwa daun sirih maupun cabe atau bawang adalah

unsur-unsur dalam ritual tradisional untuk menolak bala, maka

dengan itu ada isyarat bahwa perjalanan Herry Dim menembus amarah

akhirnya seperti sampai pada tataran misteri, dan karenanya

lantas masuk ke wilayah transendental : wilayah dimana perkara

sosial-politik menunjuk lebih jauh pada naluri-naluri terdalam

terhadap kejahatan dan kebaikan, kematian dan kehidupan; naluri

yang akhirnya tak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan.

Agaknya wilayah ritual transendental ini pulalah yang umumnya

bergema pada lukisan-lukisan lainnya. Hal lain yang menarik

dari lukisan “gonjangganjingnegeriku”

adalah sosok perempuan penari yang ada di bagian bawah tiap

bilah kanvas itu. Dengan cepat ia seperti menunjuk pada konsepsi

“ibu pertiwi”, yang sedang menangis. Tapi sosok perempuan macam

itu sebetulnya kerap muncul dalam lukisan Herry Dim yang lain

juga, sedemikian hingga ia nyaris menggantikan fungsi identitasnya

pribadi.

Karya cukil kayu,

"Mulut-mulut & Lampu

15 Wat" , 2000

|

Adakah

ini berkaitan pula dengan kesukaannya meletakkan topeng pada

lukisan-lukisannya? Tak jelas memang. Yang jelas Herry jenis

manusia yang tak suka berkaca (dalam arti harfiah). Barangkali

ada keterkaitan antara itu semua, namun tak mudah memang untuk

menjelaskannya. Sepertinya figur ibu bukanlah hanya figur bumi

atau ibu-pertiwi, ia serentak bagian dari identitas psikologis,

sosiologis, bahkan kosmis, Herry Dim sendiri.

Perjalanan penjelajahan bentuk Herry Dim sebetulnya cukup panjang

. Sekurang-kurangnya ada masanya ia berkubang dalam pola surrealisme,

lantas sempat pula mengeksplorasi motif-motif etnis, garis bentuk

kanak-kanak, teknik-teknik grafis, dsb. Menarik bahwa setelah

itu, pada moment-moment pengalaman emosional tinggi,

ia sepertinya menemukan intensitasnya justru pada bentuk-bentuk

natural, pada sosok-sosok kekonkritan : daun sebagai daun, batu

dalam rupa batu, dsb. Rupanyaintensitas dan sublimitas pengalaman

tak mesti identik dengan keabstrakan. Bisa sebaliknya.***

Ngawawaas

Setiawan Sabana

sebagai Urang Sunda

Sebuah Refleksi Budaya

Oleh

Tjetjep Rohendi Rohidi

Gerbang Alam, etsa aquatint,

37 X 41 cm, 1984.* |

Saya

merasa tersanjung dan sekaligus juga tertantang ketika diminta

oleh Setiawan Sabana untuk memberi pengantar terhadap salah

satu kegiatannya, yaitu pameran (grafis) tunggalnya yang bertajuk

“waas”.

Sekalipun demikian, saya tidak akan membicarakan kiprahnya semata-mata

di bidang seni grafts, melainkan rnencoba melihat sosok Setiawan

Sabana dalam konteks kehidupan budayanya secara lebih utuh.

Dengan sengaja dalam tulisan pengantar ini saya menempatkan

dan melihat Setiawan Sabana sebagai "urang Sunda” --serta

kegiatan pribadi dan profesionalnya sebagai sasaran pembahasan,

katakanlah semacam objek ontologis dan ke kerangka epistemologisnya.

Kemudian, saya mencoba memahami dan memberikan penjelasan mengenainya

sesuai dengan bidang saga (antropologi); dan oleh karena

itu, saya sebut saja tulisan ini sebagai refleksi budaya; sebuah

kegiatan ngawawaas (mengikuti pilihan kata waas

untuk pameran grafisnya ini),

**

Setelah suatu rentang pengalaman hidup --peristiwa jasmaniah

dan rokhaniah, waktu, dan batas-batas lokalitas lainnya-- terlampaui,

apakah yang wajar dan seharusnya dilakukan oleh seseorang yang

memiliki kesadaran budaya?

Setiawan Sabana, sejenak dengan renungan yang dalam, memilih

untuk merefleksi diri masa lalunya; ia tidak sekadar menoleh,

tetapi merenungkan seluruh rentang pengalaman hidupnya, melibatkan

emosinya untuk berempati, menghayati proses perjalanan dirinya,

tetapi sekaligus juga sadar bahwa ia sudah tidak berada lagi

di tempat itu,

Setiawan Sabana memilih kata (kecap Sunda) "waas" , yang

secara harfiah berarti terkenang kepada yang pernah dialami,

untuk suasana dirinya saat ini ketika melihat seluruh pengalaman

hidupnya itu. Kata "waas" sengaja dipilihnya karena dipandangnya

merupakan kata, yang memuat makna budaya yang tepat dan mendalam

tentang suasana diri yang dialaminya saat ini.

Pilihan kata ini saya anggap sebagai pilihan budaya--dengan

pengetahuan dan kesadaran--sebagai urang Sunda.

Setiawan Sabana lahir di Bandung 49 tahun yang lalu (10 Mei

1951). Keluarganya berasal (Sunda, bibit buit) dari salah

satu desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dilihat dari asal-usulnya

dan lingkungannya, cukup jelas untuk menegaskan bahwa Setiawan

Sabana adalah asli urang Sunda (Sunda, pituin);

ia telah mendapat proses enkulturasi kebudayaan Sunda dengan

lancar. Perhatikan pula nama yang disandangnya, yang diberikan

orang tuanya, atau panggilan akrab sehari-harinya; "Wawan",

yang sangat kental dengan cita rasa vokal khas dalam bahasa

Sunda.

Sejak kecil Setiawan Sabana sekolah di Bandung di sekolah-sekolah

terpandang yang memungkinkannya untuk menyerap pendidikan modern

dengan baik, yang memupuk dirinya menjadi lebih terbuka, dinamis,

tingkat pergaulan yang lebih luas, dan minat kegiatan yang cukup

beragam (salah satu di antaranya adalah kegiatan olah raga tenis

meja).

Kota Bandung, sebagai wilayah perkotaan, dengan aneka ragam

kegiatan dan masyarakatnya menjadi lingkungan yang menantang

dalam perkembangan hidupnya. Studinya di Jurusan Seni Murni,

Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB (tamat 1977) dan dari Art

Department, Northern Illinois University, USA dan lingkungan

pergaulan di dalamnya, telah menggiringnya ke arah pencapaian

intelektualisme yang rasional.

Pada saatnya, ketika dan. sepulangnya dari studinya, pemikiran

rasionalnya sangat mendominasi perilaku dan kegiatannya dan

konsekuensinya menjaga jarak dengan asal-usul tradisinya. Barangkali

dalam kondisi seperti itulah beberapa karya grafisnya lahir

dalam rentangan waktu yang cukup lama. Pergulatan hidup, tantangan

zaman, dan nilai-nilai lama, yang menjadi acuan hidup Setiawan

Sabana tampaknya terus bergulir seirama dengan bertambahnya

usia, kematangan, memori primordial, dan tentu saja religiusitas

yang menjadi obor spiritualitasnya.

Pada saat seperti inilah Setiawan Sabana merefleksi perjalanan

hidupnya. Ia mulai meneropong masa lalunya, bukan hanya kecenderungan

berpikir rasionalnya, melainkan juga melihat nilai-nilai tradisinya

dengan pandangan baru, keharuan baru, dan keterpesonaan baru.

Seperti halnya pentahapan karakter budaya pada diri seorang

manusia, yaitu ada kalanya proses imitasi sangat kuat melekat

untuk setiap ekspresi seseorang, kemudian tiba pula saat memberontak

terhadap nilai-nilai lama yang dianggapnya sudah usang dan harus

diganti dengan nilai-nilai baru yang dianggapnya lebih relevan

dan signifikan untuk menghadapi keadaan dan masa yang akan datang;

akhirnya akan tiba pula saat kemapanan yaitu tahap meyakini

bahwa nilai-nilai yang dimilikinya dianggap sebagai nilai utama

yang harus dilestarikan, karena dalam rentang perjalanan kehidupannya

telah terbukti ampuh untuk memahami berbagai masalah yang dihadapi.

Setiawan Sabana tampaknya telah melalui proses itu, dan sampai

pada satu titik rentang perjalanan untuk melihat dirinya dan

sekeliling dirinya dengan jernih, sambil menentukan di mana

ia harus berdiri dalam kehidupannya sekarang dengan lebih arif.

Pada titik ini, sebagaimana saya mengenalnya dengan cukup baik,

Setiawan Sabana melihat masa lalunya dan mengenangnya (dengan

rasa waas) dengan seluruh potensi kemanusiaannya yang tidak

semata-mata rasional, tetapi seluruh penghayatan yang mencakup

emosi, cita rasa, moral, dan keyakinannya.

Ia mulai melihat persoalan dengan kesadaran budaya yang utuh.

Dari sinilah saya melihat bahwa Setiawan Sabana secara jelas

telah menempatkan dirinya sebagai urang Sunda (Sunda,

geus nyunda ayeuna mah!). Artinya, sekalipun ia memiliki

pengalaman lintas batas lokalitas yang bersifat jasmaniah (melanglangbuana

dalam berbagai kegiatan studi dan pamerannya) dan rokhaniah

(kewajiban religius dan perambahan ilmu pengetahuannya), ia

kini menghayati keseluruhannya itu dalam konteks kesundaannya.

Sebaliknya, sebagai urang Sunda ia juga menjadi urang Sunda

yang modern. Saya kira untuk hal ini kita bisa melihat kiprahnya

saat ini; ia bekerja secara profesial dan melakukan berbagai

aktivitasnya dalam lingkup kerja dan kegiatan yang tergolong

modern.

Barangkali, di sinilah relevansi dan signifikansi saya ketika

ngawawaas Setiawan Sabana, perjalanan hidup, dan aneka

ragam kegiatannya.

Setiawan Sabana, berjalan menempuh hidupnya mengalir begitu

saja (Sunda. kumaha loyogna bae), dengan kemampuan adaptasinya

terhadap berbagai perubahan dan persoalan yang dihadapi, serta

kemampuan untuk menciptakan alternatif-alternatif dalam kehidupannya

sambil juga menyadari hasil keseluruhan sebagai sesuatu yang

menjadi suratan hidup (Sunda. kumaha nu “Dibendo” bae).

Bukankah ini semua, secara tidak langsung, merupakan pencerminan

dari karakter budaya urang Sunda. Dengan demikian, ketika

menikmati karya-karya grafis Setiawan Sabana yang dipamerkannya

kali ini seyogianya dipahami dalam konteks perkembangannya pada

masanya dan barangkali ada baiknya juga untuk menghayatinya

sebagaimana Setiawan Sabana melakukannya saat ini, yaitu dalam

kegiatan yang disertai rasa waas, untuk merefleksi perjalanan

hidup kita sendiri. Selamat berpameran, dan tentu saja masih

banyak jalan yang harus ditempuh.*

Bandung, 20 Oktober

2000 Dengan salam dari: Tjetjep Rohendi Rohidi