Come si è detto, un ulteriore impegno attendeva il musicista: una nuova partitura per La Fenice di Venezia. Quanto al soggetto, fu ricavato da un dramma di Gutiérrez di carattere patriottico, ambientato nel Trecento, sulla congiura dei Fieschi a Genova. Su libretto di Francesco Maria Piave, che risultò alla fine malriuscito, assurdo e inverosimile, Verdi compose Simon Boccanegra, la cui musica, aderendo strettamente al testo, fuse i propri difetti con quelli del libretto. Il 12 marzo 1859 la prima rappresentazione dell’opera ottenne una pessima accoglienza: Nel mese di agosto 1857 andò in scena a Rimini, in occasione della inaugurazione del Teatro Nuovo, Aroldo, rifacimento di Stiffelio. Verdi conobbe in tale occasione Angelo Mariani, direttore d’orchestra, con il quale il compositore instaurò uno stretto rapporto d’amicizia: Verdi lo considerò il "direttore ideale" delle sue opere, fino a quando, qualche anno più tardi, Mariani introdurrà e dirigerà in Italia le opere del musicista che Verdi considererà il suo più diretto "concorrente" e antagonista, Richard Wagner.

Nell’autunno del 1857, nel suo amato rifugio, Verdi lavorò alacremente a una nuova opera, commissionatagli dal teatro San Carlo di Napoli. Dopo aver esaminato alcuni lavori letterari, tra cui Ruy Blas di Victor Hugo, Verdi risolse infine di mettere in musica un dramma del francese Scribe, Gustavo III di Svezia. Malgrado le reiterate raccomandazioni rivolte dal musicista a Somma, il librettista, perché evitasse parole o situazioni che potessero dare adito a interventi censori, l’opera fu talmente contestata dalla censura borbonica di Napoli da costringere il musicista, giunto via mare a Napoli nel gennaio 1858 con lo spartito per canto e pianoforte già pronto, a ritirare la partitura e a offrirla all’impresario romano Jacovacci. Intitolata in un primo tempo Una vendetta in domino, l’opera venne ribattezzata dai censori borbonici Adelia degli Ademari e infine, trasferita l’azione in nordamerica (Gustavo diverrà Riccardo, conte di Warwich, governatore inglese di Boston alla fine del Seicento), il titolo definitivo sarà Un ballo in maschera. La vicenda di Gustavo III prevedeva un regicidio – quello appunto del sovrano svedese del XVIII secolo – che oltretutto avrebbe dovuto essere rappresentato in scena: a Roma, la censura pontificia fu senza dubbio meno intransigente di quella borbonica: l’unica condizione che pose fu che l’azione si svolgesse al di fuori delle corti d’Europa. I cambiamenti apportati al libretto non snaturarono lo spirito del dramma, né la struttura complessiva della nuova partitura verdiana. Al Teatro Apollo di Roma, la sera del 17 febbraio 1859, Un ballo in maschera riscosse un successo entusiastico. La musica riassumeva mirabilmente tutte le particolarità distintive caratteristiche del talento di Verdi, che descrisse con efficacia impareggiabile i sentimenti dell’amore, sia tenero sia appassionato; dell’amicizia, in nome della quale, alla conclusione del dramma, Riccardo morente perdonerà il suo assassino; l’elemento fantastico, impersonato dall’indovina Ulrica; l’ardente romanticismo, che si rivela in Riccardo e nel suo amore per la moglie dell’amico Renato, amore che egli manterrà puro e rispettoso. (30)

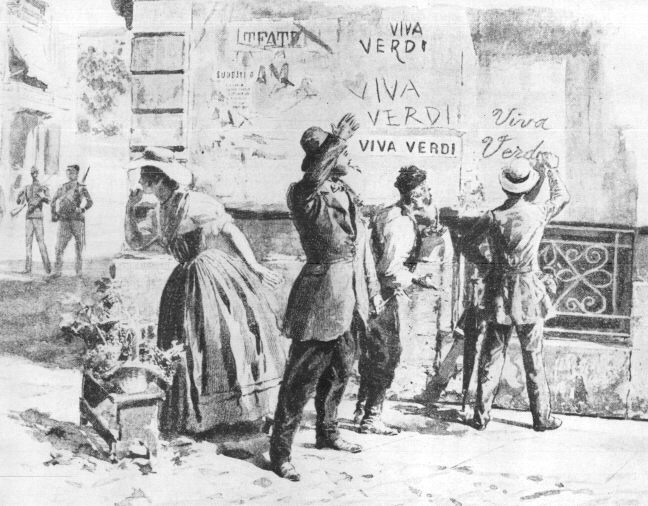

In quel periodo Vittorio Emanuele II, sostenuto dai francesi, aveva praticamente mosso guerra all’Austria: nella situazione politica italiana era ormai prossimo – pur con fasi ancora alterne – il tanto sospirato momento in cui sarebbe stata realizzata l’unità del Paese, e ciò era un fatto ormai acquisito dalla coscienza popolare. Il pubblico acclamò il maestro, e nel teatro romano risuonò il grido che presto sarebbe divenuto popolare in tutta la penisola: "Viva Verdi!". (31) ____________________

|

Di

tanto in tanto, tra un impegno e l’altro, Verdi si concesse qualche pausa

a Sant’Agata, nella sua tenuta che progressivamente ampliava e dotava di

nuove piantagioni, di più moderne attrezzature agricole.

Di

tanto in tanto, tra un impegno e l’altro, Verdi si concesse qualche pausa

a Sant’Agata, nella sua tenuta che progressivamente ampliava e dotava di

nuove piantagioni, di più moderne attrezzature agricole.

Non

furono solo, comunque, gli indubbi pregi dell’opera che ne decretarono

il grande successo. Un anelito di patriottismo concorse a riscaldare gli

animi e a sollevare gli entusiasmi.

Non

furono solo, comunque, gli indubbi pregi dell’opera che ne decretarono

il grande successo. Un anelito di patriottismo concorse a riscaldare gli

animi e a sollevare gli entusiasmi.