..

Nuovi

impegni si prospettavano frattanto per Verdi: anzitutto avrebbe dovuto

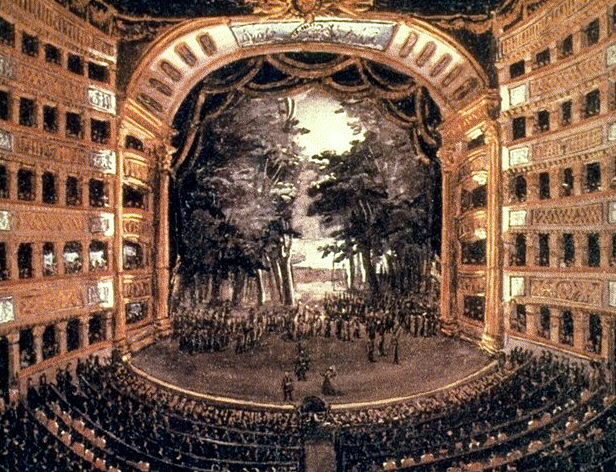

comporre una nuova opera per il teatro La Fenice di Venezia. Il musicista

riprese in considerazione il teatro di Shakespeare

dal quale, come già accennato, si sentiva particolarmente attratto. Nuovi

impegni si prospettavano frattanto per Verdi: anzitutto avrebbe dovuto

comporre una nuova opera per il teatro La Fenice di Venezia. Il musicista

riprese in considerazione il teatro di Shakespeare

dal quale, come già accennato, si sentiva particolarmente attratto.

Sapete che non bisogna fare del

Re

Lear un dramma colle forme presso a poco fin qui usate, ma trattarlo

in una maniera del tutto nuova, vasta, senza riguardo a convenienze di

sorta

scrisse nel febbraio 1850 a Cammarano,

al quale intendeva affidare la redazione di un libretto tratto dalla tragedia

shakespeariana. L’impresario Escudier gli propose anche, sempre nel 1850,

di musicare La tempesta, e Verdi, a sua volta, gli scrisse:

Sta nelle mie idee di musicare

La

tempesta, come sta pure nelle mie idee di fare lo stesso dei principali

drammi del gran tragico.

E ancora, rivolgendosi a Giulio Carcano,

traduttore di Shakespeare, Verdi dichiarò a proposito di Amleto:

Mi sarebbe stato carissimo associare

il mio nome al tuo, persuaso che se tu mi proponi di musicare l’Amleto,

deve essere riduzione degna di te [...]

Ora se il Re Lear è

difficile, l’Amleto lo è ancor più; e stretto come

sono da due impegni, ho dovuto scegliere argomenti più facili e

brevi per poter adempiere ai miei obblighi.

In realtà, Verdi realizzerà

solamente al termine della propria carriera, e grazie alla collaborazione

con un prestigioso poeta, musicista egli stesso, Arrigo Boito, il desiderio

di trasporre in musica, realizzando altrettanti capolavori, Otello

e

Falstaff,

tratti da altre opere (18) del grande drammaturgo inglese.

Per approntare la partitura destinata

al teatro La Fenice, il musicista scelse un dramma di Victor Hugo, Le

roi s’amuse, al quale diede, in un primo momento, quale nuovo titolo

La

maledizione.

Il soggetto si incentrava principalmente

sul libertinaggio di un sovrano ed era un’opera letteraria vietata a Parigi,

cosicché anche a Venezia intervenne la censura, nella persona del

governatore militare austriaco Gorzowsky il quale aveva tra le sue prerogative

appunto quella di esercitare la censura preventiva sugli spettacoli e sulle

pubblicazioni.

Sequestrò il libretto di Piave

tre mesi prima della rappresentazione dell’opera alla Fenice, inoltrando

il seguente messaggio:

Gorzowsky [...] deplora che il

poeta Piave ed il celebre Maestro Verdi non abbiano saputo scegliere altro

campo per far emergere i loro talenti, che quello di una ributtante immoralità

e oscena trivialità qual è l’argomento del libretto intitolato

La

maledizione [...]

Verdi scrisse a sua volta a Marzari,

nuovo presidente della Fenice:

Senza questa maledizione quale

scopo, quale significato ha il dramma? Il Duca diventa un carattere nullo:

il Duca deve essere assolutamente un libertino; senza di ciò non

si può giustificare il timore di Triboletto che sua figlia sorta

dal suo nascondiglio, senza di ciò è impossibile questo dramma

[...] Non capisco perché siasi tolto il sacco: cosa importava del

sacco alla polizia? Temono dell’effetto? Ma mi si permetta dire, perché

ne vogliono sapere in questo più di me? [...] Tolto quel sacco non

è probabile che Triboletto parli una mezza ora a un cadavere prima

che un lampo venga a scoprirlo per quello di sua figlia. Osservo infine

che si è evitato di fare Triboletto brutto e gobbo! Per qual motivo?

Un gobbo che canta, dirà taluno! E perché no?... Farà

effetto? non lo so, ma se non lo so io, non lo sa, ripeto, neppure chi

ha proposto questa modificazione [...] dico francamente che le mie note

o belle o brutte che sieno non le scrivo a caso, e che procuro sempre di

darle un carattere.

La controversia si risolse alla fine

– dopo un interminabile scambio di lettere tra Busseto, dove Verdi si era

rifugiato per lavorare in un ambiente che gli garantisse quiete e tranquillità,

e Venezia – con una serie di cambiamenti concordati con i funzionari della

censura che, tra l’altro, prevedevano che

1. L’azione si trasporterà

dalla Corte di Francia a quella d’uno dei Duchi indipendenti di Borgogna,

di Normandia, o di taluno dei piccoli Principi assoluti degli Stati italiani,

e probabilmente alla Corte di Pier Luigi Farnese ed all’epoca che converrà

meglio di assegnarvi pel decoro e la riuscita della scena.

2. Si conserveranno i tipi originali

dei caratteri di Victor Hugo del dramma Le roi s’amuse, cangiando

i nomi dei personaggi a seconda della situazione ed epoca che verrà

prescelta.

3. Si eviterà affatto la scena

in cui Francesco [che diverrà, nell’edizione definitiva, il Duca

di Mantova], si dichiarava risoluto di profittare della chiave di cui era

in possesso per introdursi nella stanza della rapita Bianca [il personaggio

cambierà il suo nome in Gilda]. E ciò sostituendovi altra

scena, che conservi la necessaria decenza, senza togliere l’interesse del

dramma.

4. Al rendez-vous amoroso nella taverna

di Magellona [Maddalena] il Re o Duca andrà invitato da un inganno

del personaggio che sostituirà Triboletto [il nome del personaggio

verrà mutato in quello di Rigoletto, che darà infine il titolo

all’opera].

5. Alla apparizione del sacco contenente

il corpo della figlia di Triboletto, si riserva il Maestro Verdi all’atto

pratico quelle modificazioni che saranno reputate necessarie.

La

maledizione, ribattezzata Rigoletto,

andò in scena a Venezia, al teatro La Fenice, l’11 marzo 1851 ed

ebbe un’accoglienza trionfale. Quest’opera segnò per il musicista

l’inizio di un nuovo periodo creativo nel quale Verdi pose la musica totalmente

al servizio dell’espressione di una gran varietà di sentimenti e

di situazioni emotive, dalla gioia al dolore, dalle lacrime al sorriso.

In ciò Verdi dimostrò, come prima non era ancora avvenuto,

la sua appartenenza al Romanticismo, obbedendo esattamente a precetti indicati,

tra gli altri, dallo stesso Hugo, in virtù dei quali il teatro romantico

doveva racchiudere in sé motivi, accenti e generi diversi, ispirandosi

sostanzialmente alle quotidiane realtà più che alle vicende

contemplate dai soggetti trattati nella tragedia classica. Contemporaneamente,

i brani lirici, le arie, hanno, allo stesso modo dei recitativi, la loro

sostanza nella materia drammatica, e forniscono quindi una tensione continua

all’opera musicale, dandole di conseguenza un’unitarietà e una vitalità

complessiva molto accentuate. La

maledizione, ribattezzata Rigoletto,

andò in scena a Venezia, al teatro La Fenice, l’11 marzo 1851 ed

ebbe un’accoglienza trionfale. Quest’opera segnò per il musicista

l’inizio di un nuovo periodo creativo nel quale Verdi pose la musica totalmente

al servizio dell’espressione di una gran varietà di sentimenti e

di situazioni emotive, dalla gioia al dolore, dalle lacrime al sorriso.

In ciò Verdi dimostrò, come prima non era ancora avvenuto,

la sua appartenenza al Romanticismo, obbedendo esattamente a precetti indicati,

tra gli altri, dallo stesso Hugo, in virtù dei quali il teatro romantico

doveva racchiudere in sé motivi, accenti e generi diversi, ispirandosi

sostanzialmente alle quotidiane realtà più che alle vicende

contemplate dai soggetti trattati nella tragedia classica. Contemporaneamente,

i brani lirici, le arie, hanno, allo stesso modo dei recitativi, la loro

sostanza nella materia drammatica, e forniscono quindi una tensione continua

all’opera musicale, dandole di conseguenza un’unitarietà e una vitalità

complessiva molto accentuate.

Al pubblico piacque questo nuovo

modello di rappresentazione teatrale, mentre la critica, soprattutto a

Londra e a Parigi, tardò a comprendere i nuovi stilemi di cui l’opera

stessa era portatrice. La "Gazette musicale" di Parigi, per esempio, accusò

apertamente Verdi di ... chercher à modeler son harmonie sur

les grands maîtres de l’école allemande. (19)

Infine, con l’intransigenza e la

scarsa attitudine alla musica che lo contraddistinguevano, Victor Hugo

proibì che l’opera di Verdi fosse messa in scena in Francia. Fu

necessario intentare un’azione legale perché Rigoletto, dopo

sei anni dalla sua trionfale rappresentazione a Venezia e dopo che l’opera

era apparsa, ottenendo altrettanti successi, in numerosi teatri italiani

e a Londra, potesse infine venire allestita anche a Parigi, dove riscosse

un plauso senza precedenti ed ebbe cento repliche nel corso di un solo

anno. Molto tempo dopo questo nuovo trionfo, anche Hugo volle assistere

a una rappresentazione di Rigoletto: fu particolarmente colpito

dal "Quartetto" del terzo atto (20) e si rese conto che l’opera, ben lungi

dal nuocere al suo lavoro letterario, era una creazione artistica degna

perfino della sua ammirazione...

Dopo

un breve periodo di riposo a Sant’Agata, in dicembre Verdi partì

con Giuseppina Strepponi per Parigi, dove assistette, nel successivo mese

di febbraio, a La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio.

L’effetto suscitato dalla commedia sul musicista dovette essere straordinario,

se gli fece nascere repentinamente l’idea di trasporre in musica il lavoro

teatrale. Ben presto il progetto prenderà forma, e si tradurrà

in una nuova opera, La traviata, che

Verdi comporrà per il teatro La Fenice di Venezia. Dopo

un breve periodo di riposo a Sant’Agata, in dicembre Verdi partì

con Giuseppina Strepponi per Parigi, dove assistette, nel successivo mese

di febbraio, a La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio.

L’effetto suscitato dalla commedia sul musicista dovette essere straordinario,

se gli fece nascere repentinamente l’idea di trasporre in musica il lavoro

teatrale. Ben presto il progetto prenderà forma, e si tradurrà

in una nuova opera, La traviata, che

Verdi comporrà per il teatro La Fenice di Venezia.

Nel corso del 1852 Verdi lavorò

a un’altra opera teatrale: da El Trobador, dello spagnolo Gutiérrez,

il musicista diede incarico a Cammarano di trarre il libretto: Cammarano,

però, morì il 17 luglio 1852, dopo aver portato a termine

solamente i primi tre atti del dramma; per la stesura del quarto e ultimo

atto del Trovatore venne incaricato

un giovane poeta, Leone Emanuele Bardare. L’opera avrebbe dovuto essere

rappresentata a Napoli; le trattative con gli impresari napoletani non

ebbero però buon esito e Verdi sottoscrisse nuovi accordi per la

messa in scena dell’opera con Jacovacci, dirigente del Teatro Apollo di

Roma, dove in effetti Il trovatore verrà allestito il 19

gennaio 1853.

Malgrado l’atmosfera complessivamente

tetra e cupa, per taluni aspetti addirittura macabra – con tutti quei morti

avvelenati, decapitati e bruciati, sfuggiti non si sa come alle maglie

della censura pontificia, peraltro intervenuta su altri aspetti relativi

al libretto – l’opera ebbe un successo entusiastico.

Gli impresari parigini si interessarono

immediatamente a quest’ultimo lavoro, ancora oggi considerato tra le massime

creazioni del genio verdiano: trattative e accordi si intrecciarono e infine

Il

trovatore venne allestito al Théâtre Italien di Parigi

il 23 dicembre 1854.

Era caratteristico, a Parigi, lo

stile cosiddetto del "Grand-opéra": (21) nel 1857, Il trovatore

verrà rappresentato al teatro dell’Opéra e, proprio per obbedire

ai canoni del genere in voga nella capitale francese, Verdi vi inserirà

quattro azioni coreografiche.

A Roma, all’epoca in cui si svolgevano

le prove del Trovatore e mentre Verdi si dedicava all’allestimento

della partitura orchestrale, il musicista lavorò alacremente a una

nuova opera: commissionatagli dal teatro  La

Fenice, sarà La traviata, il dramma di Dumas, alla cui rappresentazione,

come si è detto, Verdi aveva assistito in occasione di un precedente

soggiorno parigino. (22) La

Fenice, sarà La traviata, il dramma di Dumas, alla cui rappresentazione,

come si è detto, Verdi aveva assistito in occasione di un precedente

soggiorno parigino. (22)

Ancora una volta Verdi dovette affrontare

le obiezioni della censura. L’ostacolo fu però in questa occasione

superato abbastanza agevolmente ambientando l’azione teatrale nel Settecento

e cambiando nome ai personaggi originari.

Un’altra preoccupazione angustiava

tuttavia il compositore: quella riguardante la compagnia di canto ingaggiata

dalla direzione del teatro veneziano. A questo proposito, Piave scrisse

al presidente della Fenice riferendogli quanto Verdi stesso gli aveva dichiarato:

La presidenza [...] artisticamente

ha torto, perché non solo la Salvini (24) ma l’intera compagnia

è indegna del Gran Teatro La Fenice [...]. Dichiaro che nel caso

si dia l’opera, non ne spero niente sull’esito [...].

La traviata andò in scena

il 6 marzo 1853 e registrò uno degli insuccessi più clamorosi

nella storia del melodramma. Dopo la prima replica di Traviata,

Verdi stesso, in una lettera a Vincenzo Luccardi (24) si espresse in questi

termini:

Non ti ho scritto dopo la prima

recita della Traviata: ti scrivo dopo la seconda. L’esito è

stato fiasco! Fiasco deciso! Non so di chi sia la colpa: è meglio

non parlarne. Non ti dirò nulla della musica e permettimi che nulla

ti dica degli esecutori [...].

Amareggiato, il musicista si ritirò

poi a Sant’Agata, e successivamente partì per Parigi, dove soggiornò

a lungo e dove avvierà una nuova e proficua fase di collaborazione

con il teatro dell’Opéra.

Frattanto, alcuni amici del musicista,

Antonio Somma, Cesare Vigna e Antonio Gallo, gestore di un altro teatro

veneziano, il San Benedetto, convinti della eccellente qualità di

Traviata

e del fatto che l’insuccesso fosse da attribuirsi solamente all’apporto

negativo fornito dai cantanti, progettarono di rimettere in scena l’opera:

la riproposero, infatti, con cinque pezzi nuovi, "alcuni trasporti di tono,

e qualche puntatura" (25) e ovviamente con una compagnia di canto del tutto

inedita La nuova rappresentazione, che ebbe luogo il 6 maggio 1854, ricevette

ampi consensi. La "Gazzetta ufficiale di Venezia" dell’8 maggio riportava:

Il tempo, prima o dopo, rende giustizia

a’ grandi ingegni [...] il carattere particolare di questa musica è

la somma eloquenza delle sue frasi, quel sublime magistero di suoni, onde,

col dialogo e il discorso degl’istrumenti, il maestro, se non vi dipinge

il pensiero, vi svolge le situazioni del dramma, ve ne suscita, senza uopo

della parola, la passione tutta [...] Chi tiene qui asciutto il ciglio,

egli non ha in petto umano cuore e tiene della rupe e del macigno.

Le tre opere, Rigoletto, Il

trovatore, La traviata, composte in rapida successione, e divenute

notissime come «trilogia popolare»,

contrassegnano la raggiunta maturità artistica del musicista

e sanciscono inequivocabilmente la sua concezione drammaturgica, oltre

a dare piena dimostrazione di quanto Verdi padroneggiasse ormai in maniera

perfetta i propri mezzi espressivi. La profonda diversità dei tre

drammi musicali costituisce una ulteriore conferma di tali affermazioni.

In Rigoletto, la figura del

padre-baritono, più volte magistralmente delineata nelle opere precedenti,

si presenta con caratteri ancor più drammaticamente approfonditi:

alle tenerezze e ai sentimenti di ansia e di preoccupazione presenti

nell'immagine che Verdi offre della figura paterna, si assommano, nel buffone

deforme (e la musica ne dà efficace espressione), altri sentimenti

contrastanti e per alcuni aspetti inquietanti e contraddittori. Nell'opera,

si precisa anche, con il tema della «maledizione», quello del

«fatalismo», dell'ineluttabilità del destino. L'affresco

complessivo, poi, che Verdi propone della Corte del Duca di Mantova con

le sue dissolutezze, le sue prepotenze, le sue superficialità, pare

avere come preciso riferimento le piccole, provinciali Corti che agivano,

ai tempi del musicista, nei piccoli staterelli a dominio assolutistico

nei quali l'Italia era smembrata.

Con Il trovatore è

in primo piano il grande amore romantico, cioè tra «le due

voci» (tenore e baritono) che caratterizzano due personaggi maschili,

che rivaleggiano per conquistare l'amore di una donna (un altro tema ricorrente

nella produzione artistica verdiana, ma anche proprio di un filone esaltato

dal Romanticismo), che, quale elemento aggiuntivo in senso tragico, si

scoprono fratelli. Ma di altrettanto rilievo, nell'opera, è la figura

della madre, drammaticamente lacerata dagli avvenimenti crudeli e raccapriccianti

che l'hanno vista, e la vedono, protagonista assoluta della terribile vicenda.

Verdi compie una vera e propria «rivoluzione»

teatrale con La traviata: il realismo e la contemporaneità

del soggetto trattato (un «fatto di cronaca», avvenuto all'epoca

dei soggiorni parigini di Verdi), e l'esaltazione dei più intimi

sentimenti, segnano indelebilmente la narrazione degli avvenimenti della

vita di Violetta.

Si tratta del personaggio femminile

che il musicista ha saputo ritrarre, con la musica, e con grande

affetto, in tutta la sua estrema fragilità, nonché del suo

profondo e totale coinvolgimento nell'esperienza amorosa, nelle gioie e

nei sacrifici di un sentimento che, nella vita di Violetta, risulta certamente

totalizzante.

____________________

(18) Il primo incontro

di Verdi con il teatro di Shakespeare diede, con Macbeth - come

si ricorderà - un risultato solo parzialmente soddisfacente. Le

due opere che Verdi comporrà, traendo i soggetti da capolavori del

teatro di Shakespeare, saranno Otello (1887) e Falstaff (1893).

(19) ... tendere a plasmare

la propria armonia sul modello dei grandi maestri di scuola tedesca.

(20) Il famoso Quartetto (Duca-Maddalena-Rigoletto-Gilda)

di Rigoletto è un esempio mirabile di come siano fusi in

un unico brano, armonicamente perfetto, quattro caratteri, descritti con

la musica, profondamente differenti fra loro.

(21) Il genere si era affermato

soprattutto a opera di alcuni musicisti quali Auber (La muta di Portici,

1828), Rossini (Guillaume Tell, 1829), Meyerbeer (Roberto il

diavolo, 1831; Gli Ugonotti, 1836), Halévy (L'ebrea,

1835); anche Donizetti si era cimentato con il Grand-opéra (La

favorita, 1840). Il Grand-opéra si caratterizzava in particolare

per la sfarzosa sovrabbondanza di scenografie e di grandi masse operanti

sul palcoscenico, per i ricchi costumi, i balli resi fastosi anche da elaboratissime

coreografie, i soggetti di contenuto storico, religioso, esotico. Imponente

per durata, prevedeva inoltre opere comprendenti fino a cinque atti (e

comunque non meno di quattro).

(22) La vicenda si ispira

a quella di Maria Duplessis, morta in giovane età, la quale aveva

avuto parecchi amanti, fra i quali lo stesso Dumas che l'aveva infine abbandonata.

Alexandre Dumas scrisse il romanzo La dame aux camélias nel

1848, adattandolo per le scene nel 1852.

(23) Il soprano Fanny Salvini-Donatelli

era l'interprete designata a sostenere il ruolo principale nell’opera.

(24) Scultore romano, amico

di Verdi.

(25) Verdi stesso, in una

sua lettera da Parigi, fa cenno a questi ritocchi e modifiche.

____________________

|

Stai ascoltando il Brindisi

dalla Traviata

|

|